Rev. Ciencias Sociales #184. 2024 (II)

ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN ELECTRÓNICO: 2215-2601

Las ocupaciones de las mujeres según los censos de 1864 y 1883 en Costa Rica, y su relación con la feminidad1

Women’s occupations according to the 1864 and 1883 censuses in Costa Rica, and their links to feminity

María Isabel Gamboa*

Tipo de documento: artículo académico

Fecha de ingreso: 06/12/2023 • Fecha de aceptación: 06/05/2024

Resumen

El objetivo de este estudio es presentar un acercamiento a las ocupaciones ejercidas por las mujeres en Costa Rica, desde una perspectiva comparativa basada en los datos de los censos de 1864 y de 1883. Se busca explorar la relación de estas ocupaciones y algunas representaciones de género. Los principales resultados de la investigación revelan cambios cuantitativos significativos entre los censos, los cuales tuvieron relación no solo con factores económicos, sino también culturales, específicamente. con las representaciones de género.

Palabras clave: mujer, trabajo, censo, género, sexo

Abstract

The aim of this study is to offer a close look to the labour carried out by women in Costa Rica according to the 1864 and 1883 censuses and to establish their relationships with gender representations through a comparative perspective. The results reveal that there were evident quantitative changes from one census to the other and that the said changes were related not only to economic, but also to cultural factors, associated to gender representations.

Keywords: woman, work, census, gender, sex

_________

* Posgrado en Estudios de la Mujer, Ciudad de la Investigación, Mercedes de Montes de Oca, San José, Costa Rica.

MARIA.GAMBOABARBOZA@ucr.ac.cr

https://orcid.org/0000-0002-1022-2550

1. La Investigación

El tema de investigación aborda las ocupaciones ejercidas por mujeres, según los censos de 1864 y 1883, así como los procesos de cambio que ocurrieron entre ambos censos otro y su relación con las representaciones de género de la época.

Las preguntas principales del estudio consisten en saber de qué manera cambiaron las ocupaciones, mayormente ejercida por mujeres, de un censo al otro, cómo se expresaron estos cambios cuantitativamente, y cuál fue su relación con las representaciones de género femenino. Al preguntar sobre las representaciones de género, se hizo consciente de las limitaciones de tal asunto, debido a la poca información obtenida al respecto.

En consecuencia, la hipótesis del trabajo sugiere que sobrevinieron cambios importantes, tanto cuantitativos como cualitativos, que se manifestaron en el censo de 1883, teniendo como punto inicial la comparación con el censo de 1864, y que dichos cambios estuvieron estrechamente relacionados con factores económicos, culturales y simbólicos ligados con las configuraciones históricas de género.

El enfoque de esta investigación se centra en una única variable, el oficio o la ocupación, central para el desarrollo del trabajo, pero en diálogo constante con la construcción del género femenino que, como se ha estudiado ampliamente, está siempre en relación comparativa con la idea cultural de lo masculino.

II. Reflexiones Teórico-Metodológicas

La historia y la comparación

Las investigaciones historiográficas implican un ejercicio comparativo, debido a que el “objeto” mismo de interés de la historia está ligado, metodológica y epistemológicamente, al transcurrir temporal.

Historiar es partir siempre de algo que ya ha ocurrido antes. Como dice Aróstegui (1995), “la explicación histórica, en definitiva, se centra en la comparación entre dos estados, donde lo realmente discordante, y no lo coincidente, es la propia clave de ella” (p. 246).

A nivel del desarrollo de la historia como disciplina, se observa —a pesar de que originalmente la mayoría de las escuelas históricas concebían el tiempo como algo lineal— cómo se desarrolló un interés por el método comparativo. Por ejemplo, Marc Bloch (1999) mostró una constante preocupación por el método comparativo en la historia, al punto de asegurar que no se puede establecer causalidad sin recurrir a este.

Respecto a los alcances de la comparación, se menciona que esta posibilita llegar a planteamientos de gran importancia (Morlino, 1999), ya que sirve para controlar, aprender de otras experiencias, tener términos de cotejo y contribuye a una mejor explicación (Sartori, 1999). De manera que la importancia de la comparación incluye un carácter metodológico.

Sartori (1999) enfatiza la idea de que todas las personas, de manera consciente o inconsciente, realizan comparaciones, pero añade que una comparación inconsciente no constituye un ejercicio científico. Para este autor, al comparar, se está preguntando por las similitudes y diferencias de ciertas propiedades o características en un fenómeno. Según Sartori (1999), “...comparar implica asimilar y diferenciar en los límites” (p. 35), lo que significa que se compara lo que es comparable, lo que no es ni completamente igual ni completamente diferente.

En el caso concreto de esta investigación, la comparación de las ocupaciones en los censos de 1864 y 1883, ha permitido delimitar y ordenar las ocupaciones con las que se trabajó, así como para identificar los cambios y las continuidades que se dieron en estas, entre un censo y otro. Además, se comparan los oficios ejercidos por las mujeres frente a los realizados por hombres.

Este enfoque comparativo es fundamental para trazar una especie de cartografía histórica sobre el lugar que las mujeres han ocupado en la economía nacional, en términos de los trabajos asalariados (que siempre tiene como correlato tácito el oficio no pagado de la reproducción), que dan cabida al análisis de las simbolizaciones relacionadas con quién realiza qué tipo de trabajo, pero también, que permitirían adentrarse en la valoración cultural relacionada con el prestigio asociado a la construcción de los géneros, a partir de los sexos.

La categoría de análisis de género y la división sexual de los oficios

Uno de los principales aportes de las teorías feministas es la construcción de la categoría de análisis de género, misma que posibilita el desvelamiento de los análisis hegemónicos y androcéntricos, y la recuperación de realidades negadas o distorsionadas por dicha tradición, a punta de construir diferencias con resultados dañinos para las mujeres (Amorós, 2005).

El uso de la categoría de análisis de género puede tener varios propósitos, entre estos: el señalamiento de la diferencia entre lo cultural y lo biológico, el reconocimiento de una variedad de formas de interpretación, simbolización y organización de las diferencias sexuales; la crítica a la supuesta esencia femenina y el nombrar las relaciones sociales entre los sexos (Lamas, 1995).

En el caso del mundo laboral, por ejemplo, esta categoría de análisis facilita el descubrimiento de que el comportamiento de las ocupaciones laborales practicadas por las mujeres y las que llevan a cabo los hombres, está inserto en condiciones sociales, culturales, económicas y simbólicas que reproducen, y son producto a la vez, de dispositivos de género, que determinan quién hace qué, cuándo lo hace y en qué circunstancias. Es decir, quien desempeña qué oficios, dónde los ejerce, cómo o en qué condiciones lo hace, y con qué retribución económica y simbólica.

Las representaciones de género no son otra cosa que la simbolización de las diferencias sexuales que pasa por la construcción de la identidad de género: lo que en una cultura y tiempo determinados se razona como femenino o masculino (Lamas, 1995).

Para explicar los mecanismos de construcción de las desigualdades, Amorós (1991) demuestra cómo la cultura occidental, desde los campos del conocimiento, con un gran protagonismo de la filosofía, ha fundado una realidad simbólica que tiene como centro y referencia universal a los varones, dejando a las mujeres como objetos y encargadas del amor y el cuido reproductivo).

La oposición fundacional sería el par hombre/mujer, junto a otros como bueno/malo, adecuado/inadecuado, sano/enfermo. Son esos pares los que estructuran, por ejemplo, las ocupaciones “correctas” para una mujer que trabaja asalariadamente, y el lugar que “naturalmente” ocupan esos oficios dentro de la sociedad. Al ser ésta una cultura profundamente misógina, no es de extrañar que los oficios “correctos” para las mujeres se asemejen en tanto a la esfera reproductiva, y que el lugar “natural” que ocupan, sea uno de devaluación económica y simbólica (Gamboa, 2020).

La división sexual del trabajo está en la base de todas las relaciones sociales. Se constituye en una forma primaria de relaciones de poder que crea controles diferenciados sobre los recursos materiales y simbólicos: ellas son más pobres, mal pagadas y precarizadas en sus condiciones laborales (Gamboa, 2010).

Esto explica cómo es que un oficio se devalúa si es realizado sobre todo por mujeres y, por el contrario, se valora más si es ejecutado mayormente por hombres. Esas relaciones de poder están en la base de los salarios diferenciados que históricamente han recibido las mujeres y los hombres.

El género se interioriza como algo natural, que así deber ser. Al estar naturalizado, al decir de Bourdieu (1998), estructura a cada persona, tanto racional como afectivamente, por lo que acaba atravesando todas las relaciones sociales. Siempre se es hombre o mujer, eso da razón de por qué no es lo mismo una panadera que un panadero, una agricultora que un agricultor.

Ciertamente, los dispositivos de género traspasan todo lo demás. Tal y como lo plantea D’Albora (1991), es en el trabajo donde el sistema patriarcal tiene mayor flexibilidad, mostrando una capacidad de ajuste a las necesidades del mercado laboral casi automática. Puede decirse que el mercado se ajusta al patriarcado demandando un tipo de mano de obra femenina que cumple con las expectativas que los papeles de género les asignan; pero también el patriarcado se acomoda al mercado, en el sentido de posibilitar ciertos cambios en los papeles de género, cambios necesarios para suplir la mano de obra que el mercado necesita.

Son esas relaciones de género las que, por ejemplo, conceptúan a la fuerza de trabajo femenina como secundaria: en condiciones laborales más inestables, con menor capacitación, limitada por la maternidad, catalogada como una ayuda o como ingreso complementario del hombre (D’Albora, 1991).

Para D’Albora (1991), no es que la fuerza de trabajo femenina sea secundaria, más bien es subordinada. En la medida en que el discurso de complementariedad excusa que su salario sea menor, se incorpora solo a nivel de determinados tipos de trabajo, que requieren menor grado de adiestramiento y calificación, y que conllevan menores proyecciones futuras.

Siguiendo a la autora, es claro que el lugar que ocupan las mujeres, en la fuerza de trabajo, no está relacionado únicamente con las leyes que rigen el mercado laboral, está vinculado con las relaciones de género que se construyen en el proceso productivo y el mercado de trabajo (D’Albora, 1991).

La existencia de ocupaciones exclusivas para mujeres y otras exclusivas para hombres, como se evidencia en los censos de 1864 y 1883, ilustra cómo el mercado y el patriarcado se reconstruyen mutuamente. En este caso, la demanda de fuerza de trabajo considera los papeles de género, incluyendo el valor que socialmente tienen (D’Albora, 1991).

Por esta razón, D’Albora (1991) señala que la preferencia de la mano de obra femenina para ciertos trabajos no puede interpretarse como un privilegio sino como un proceso de readecuación entre capital y género. Según la autora, el hecho que las mujeres se encarguen de las tareas domésticas como lavar, planchar y limpiar, tanto en el ámbito privado como en el trabajo asalariado, refleja una estructura socio laboral desagregada por sexo, que responde a estereotipos de género sobre las responsabilidades de la mujer.

En los censos estudiados, se observa que a medida que un oficio se tecnifica y se vuelve más público, tiende a masculinizarse. Esta tendencia refleja la inclinación general del mercado de trabajo a marginalizar la fuerza laboral femenina, relegándola a un lugar secundario, complementario y descalificado (D’Albora, 1991).

Por su parte, Flórez-Estrada (2022) encontró que durante las décadas de 1833 y 1930, se dio un realce de la división sexual del trabajo, como resultado del surgimiento de la “mujer trabajadora” moderna, que su vez ocasionó, una respuesta de oposición entre los varones, quienes hicieron circular discursos de acoso y odio contra ellas.

Virginia Mora (1994), también hizo un análisis exhaustivo de los censos nacionales de 1864, 1883, 1892 y 1927, en el que concluyó que todos tenían en común mostrar que las mujeres trabajan a cambio de un salario como preceptoras, aplanchadoras, cocineras, confiteras, sombrereras, costureras, cigarreras, lavanderas, modistas, nodrizas, panaderas y sirvientas. Posteriormente, esta lista fue ampliada por otra investigación que incluyó ocupaciones de tipo más rural, tales como hacendarias y labradoras (Flórez-Estrada, 2022).

Las ocupaciones en los censos de 1864 y 1883

En su trabajo Evolución de la estructura socio-ocupacional costarricense: labradores, artesanos y jornaleros 1864 1935, Mario Samper (1979) define la estructura socio ocupacional como “… un concepto híbrido, si se quiere ambiguo, que relaciona los tipos de actividad laboral con su contenido social, las características particulares del trabajo realizado con la situación de clase de quienes lo realizan” (p. 6). Además, define la ocupación u oficio como:

… la función económica que desempeña (una persona) en determinado contexto social… incluye tareas específicas a ejecutar, las destrezas y conocimientos requeridos, las herramientas o maquinaria utilizadas, y aspectos más generales como la especialización, el resultado final del trabajo y la escala de este (Samper, 1979, p. 6).

En su tesis, este autor presenta una caracterización de las diferentes ocupaciones que se citan en los censos que él utilizó, entre los que se incluyen los de 1864 y 1883. De ese trabajo, se extrajeron algunos elementos que tienen relevancia para el tema analizado y que son importantes para una aproximación histórica de los oficios desempeñados por mujeres.

Dado el gran número de oficios en los que las mujeres participaron, aunque no siempre de manera significativa en términos numéricos, se decidió seleccionar solo aquellas ocupaciones que registran una participación de 100 mujeres o más. Este número es razonable si se considera las cantidades de mujeres registradas en los diferentes oficios. A pesar de que Samper (1979) trabaja con los términos en masculino, excepto cuando se trata de oficios realizados exclusivamente por mujeres, aquí se presentan los términos en femenino, pues el interés se centra en los oficios ejercidos por mujeres. Tomando como referencia la investigación de Samper (1979), se hace una breve reflexión sobre estas categorías ocupacionales, recuperando principalmente lo relacionado con estas.

• Agricultoras: el autor menciona que esta categoría, existente desde 1843, varió un poco con el tiempo. La partición de las mujeres siempre tendió a disminuir, manteniéndose inferior al 3% de los agricultores.

• Alfareras: originalmente es una actividad artesanal campesina para la producción de cerámica, realizada básicamente por mujeres como complemento de la agricultura. El aumento en la participación de hombres puede hablar de una urbanización y tecnificación de dicha actividad.

• Aplanchadoras: oficio en el que los hombres tienen una participación insignificante en términos numéricos. Al igual que en el caso de las lavanderas, se da una disminución en el número absoluto, disminución interpretada por Samper (1979) en relación con la apertura de establecimientos donde hubiera mano de obra asalariada pero principalmente mano de obra familiar no remunerada.

• Cafeteras: oficio principalmente urbano. Se define como una mujer que vende café en un sitio público, pudiendo ser propietaria con empleadas, aunque lo más probable es que se tratara de mujeres que vendían café en sus casas a quienes pasaban por ahí.

• Candeleras: actividad urbana y rural. Desaparece como categoría en el censo de 1883 y en el de 1892, pero en el de 1927 es ya un oficio masculino. Esto habla de cambios en el proceso productivo, que desplaza el trabajo artesanal doméstico de las mujeres. Su fabricación industrial tiende a ocupar mano de obra masculina.

• Cigarreras: se refiere a una actividad artesanal doméstica. Se registra en el censo de 1864 y en los otros no. En todo caso, el autor comprueba que dichas fábricas caseras van disminuyendo, parece que fueron desplazadas por la actividad fabril.

• Cocineras: se observa un aumento lento y sostenido de la participación de hombres en este oficio. El autor cree que muchas mujeres cocineras fueron incluidas bajo la categoría de sirvientas, posiblemente debido a la aparición de anuncios donde algunas familias solicitaban cocineras. Además, menciona que los hombres también solicitaban este tipo de empleo, pero que generalmente lo hacían en lugares públicos donde se vende comida. Asimismo, señala que también algunas mujeres trabajaban en esos sitios.

• Costureras: oficio rural y urbano. Una de las principales actividades femeninas durante la segunda mitad del siglo XIX, pierde importancia durante las primeras décadas del siglo XX, situación contraria a la que ocurre con los sastres. La diferencia entre los sastres y las costureras es que estas cosían ropa de mujer y era un oficio básicamente doméstico. En general, la participación de las mujeres en actividades productivas tipo artesanal, tiende a disminuir y su participación en actividades de servicios se mantiene estable. De manera que el descenso de las costureras se puede ver en un proceso general de limitación a la participación productiva de las mujeres, además que su participación como asalariada va siendo en oficios ajenos a la producción propiamente dicha.

• Hilanderas: oficio rural y urbano. Pierde importancia, principalmente por la importación de telas y ropa de menor costo y casi siempre de mayor calidad.

• Jaboneras: ocupación femenina desplazada posteriormente por las fábricas.

• Lavanderas: oficio predominantemente femenino, cuya participación masculina se puede explicar por el surgimiento de lavanderías, que destituyen un poco el trabajo artesanal doméstico.

• Molenderas: mujeres que molían en su casa por encargo. Su quehacer disminuye con el aumento de molinos comerciales.

• Panaderas: originalmente fue un oficio femenino que, poco a poco, fue asumido por hombres, en la medida en que la producción de pan fue pasando a manos de pequeñas panaderías.

• Preceptoras: ocupación que incluía a maestros y profesores.

• Pureras: oficio femenino desde 1843, con aumento de la participación masculina como indicación de los cambios en el oficio, que pasa de lo doméstico a las fábricas.

• Sirvientas: categorías que originalmente presentan un aumento, para luego de 1927, descender.

• Sombrereras: actividad de creciente que a mediados del siglo XIX se tomaba por oficio femenino, luego fue aumentando la participación masculina.

En su investigación histórica sobre las obreras urbanas, Virginia Mora (1992) aporta algunos comentarios que son útiles en la caracterización de ciertas ocupaciones. Explica que las lavanderas se encargaban de recoger y entregar la ropa, utilizando lavanderos comunales o colectivos; las costureras desarrollaban su trabajo en sus casas o en puestos en el mercado; las modistas, siendo más especializadas (posiblemente por el tipo de clientela más refinada), trabajaban en pequeños talleres o de manera independiente. Además, señala que las empleadas domésticas, con frecuencia, eran abusadas sexualmente por sus patronos o sus hijos, y que dicho oficio estuvo relacionado con la migración campo-ciudad desde fines del XIX.

Anotaciones sobre los censos de 1864 y 1883

Con el propósito de contextualizar los censos de 1864 y 1883, única forma de conocer aquellos trabajos en que se emplearon las mujeres de la época, se presentan algunos apuntes sobre su producción.

Las autoridades de Costa Rica realizan el primer conteo de la población en el año 1824, a manos de José María Peralta, entonces secretario de la Asamblea Legislativa de su primer Congreso, y el primer censo, propiamente dicho, el 27 de noviembre de 1864 (Jiménez, 1952). Dichos esfuerzos respondían, se puede colegir, a las acciones que se llevaban a cabo para afianzares como país recién independizado.

Con el inicio de estos instrumentos, vino también una vía para ordenar los espacios, tiempos y valías de las mujeres, pues, como afirma la historiadora Joan Scott (2008), los informes estadísticos deben ser objeto de una lectura que los problematice y contextualice.

Flórez-Estrada (2022) concluyó que fue debido al censo nacional del año 1927 —que incluyó información más detallada por sexo y por rama de actividad— que se tuvo acceso más certero sobre los oficios de las mujeres, porque los censos anteriores fueron poco rigurosos para analizar y reportar los trabajos que las mujeres realizaban a cambio de dinero. Esa laxitud con los datos está ocasionada, según Flórez-Estrada, por lo profundamente patriarcal de la sociedad de la época, que reaccionaba así el avance en las libertades y del feminismo que la modernidad trajo consigo.

Pero, además, encontró que el corpus de 33 periódicos publicados en el período 1833-1930, referían a oficios ejercidos por mujeres que no aparecían en los primeros cuatro censos, como dueñas de compañías de zarzuela, directoras de liceos para niñas, empleadas del servicio de correos y profesoras de piano (Flórez-Estrada, 2022).

Otras consideraciones sobre la producción de los censos se encuentran en el trabajo Patrones de población en Costa Rica 1860-1930, del autor Arodys Robles (1986), quien escribe que los censos de 1864 y 1883 fueron levantados en épocas de gran movilidad de la población, debido a que las lluvias disminuían y la cosecha de café estaba en auge (Robles, 1986). Evidentemente, no es lo mismo censar a una población más o menos estacionaria, que a una que se está moviendo en ese momento, por lo que habría que considerar las consecuencias de dicha movilidad.

Con respecto a los datos de ocupación, Robles (1986) señala que, en el censo de 1864, se incluyeron las personas mayores de 14 años que ejercían alguna ocupación de forma regular. Agregaba que, en la clasificación de ocupaciones, se trabaja de manera aproximada, debido a que no se conoce exactamente la naturaleza de las ocupaciones declaradas en los censos (Robles, 1986).

Este autor expresa que la mayoría de los oficios realizados por las mujeres se concentran en la categoría de trabajadores de servicios (constituyendo un 30% de la población trabajadora) y muchos de los oficios declarados por ellas son ejercidos en casas. Según su razonamiento, la característica predominante de esta categoría es que se trata de trabajo no productivo contratado por otra persona (Robles, 1986).

Además, se desconoce si de un censo a otro se mantuvieron los criterios para incluir a una persona en una ocupación u otra, lo que según en su análisis, hace que los datos sean útiles para comparar los distintos cantones, en un mismo año censal, pero no para comparar de un censo a otro (Robles, 1986).

Por su parte, Samper (1979) advierte que una misma categoría ocupacional cambia de significado con el tiempo y ciertas circunstancias, y que, en la realidad, muchas personas no ejercen un solo oficio, un “oficio principal”. En el caso de las mujeres, hoy se puede decir que casi es seguro que además de la “actividad principal” que declaraban, tenían otra “actividad principal”, la del cuido para la reproducción de la familia.

Al consultar directamente los censos de 1864 y de 1883, se encontraron algunos comentarios interesantes. Por ejemplo, en el censo de 1864 se reconoce que:

… entre las mujeres solteras o casadas, son raras las que no fabriquen puros y cigarros, amasen pan, revendan comestibles ó ejerzan alguna otra industria al par de sus ocupaciones domésticas, sin mencionar las que bajo la industria que han manifestado al anotador, tratan de ocultar la verdadera (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964, p.25).

Llama la atención, además de la alusión al ejercicio de la prostitución, el reconocimiento de los oficios domésticos como una constante en las mujeres.

En este mismo censo, se tomó el trabajo de especificar algunos de los oficios que aparecen registrados. Se detalló a los labradores como pequeños propietarios que cultivan su propia tierra con su trabajo; los agricultores como aquellos que lo hacen con ayuda de otras personas; los hacendados como quienes tienen tierra en tamaño importante y contratan para su administración a mandadores o mayordomos; finalmente, las cocineras son definidas como “sirvientas que desempeñan toda clase de oficios domésticos en la cocina y fuera de ella” (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964, p. 25).

Acerca del registro de los oficios, el propio director del Censo de Población de 1864, Fernando Estreber, señala que: “En este punto el padrón es muy superficial…” (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964, p. 25).

Coincidiendo con lo anterior, en el Censo de 1883 también se habla de dificultades con el registro de las ocupaciones: “Grandes dificultades ha encontrado la Oficina en la clasificación de las profesiones, por lo defectuoso de los datos que suministraban los padrones del censo; pero simembargo (sic), se ha conseguido organizar este importante trabajo…” (Ministerio de Economía, Industria y Comercio-MEIC, 1975, sp).

Esas son las limitaciones y los alcances que conllevan el tipo de fuentes historiográficas que se han utilizado en este estudio.

III. Los Resultados

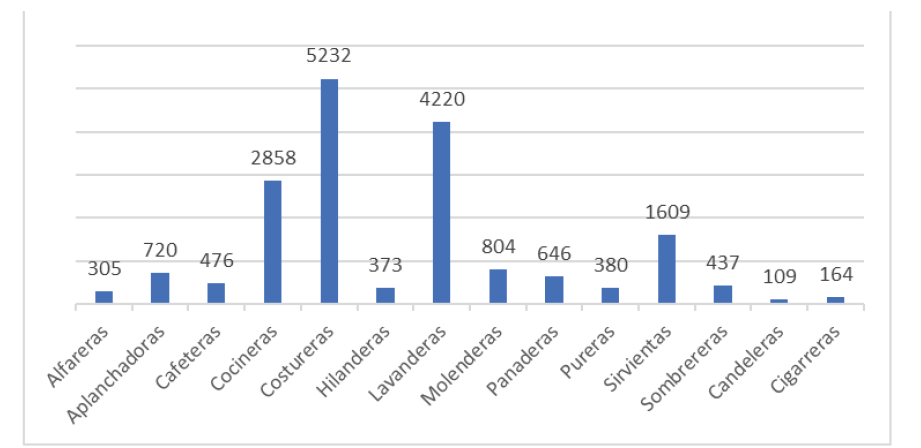

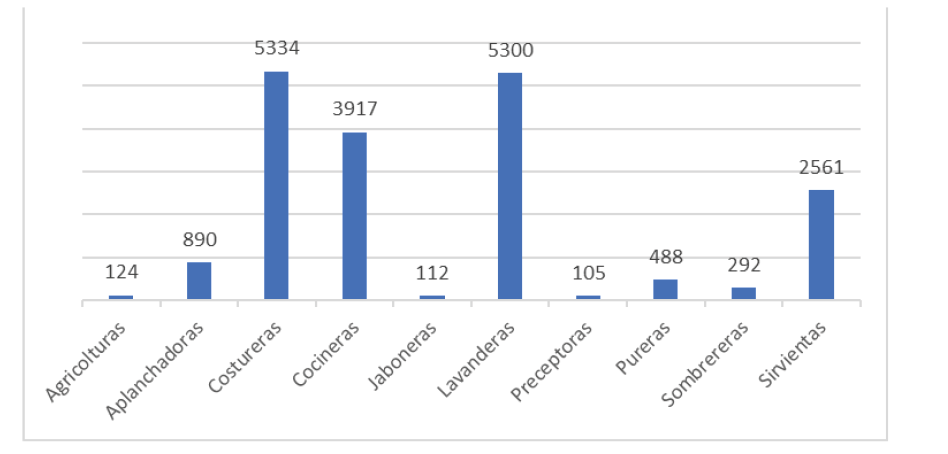

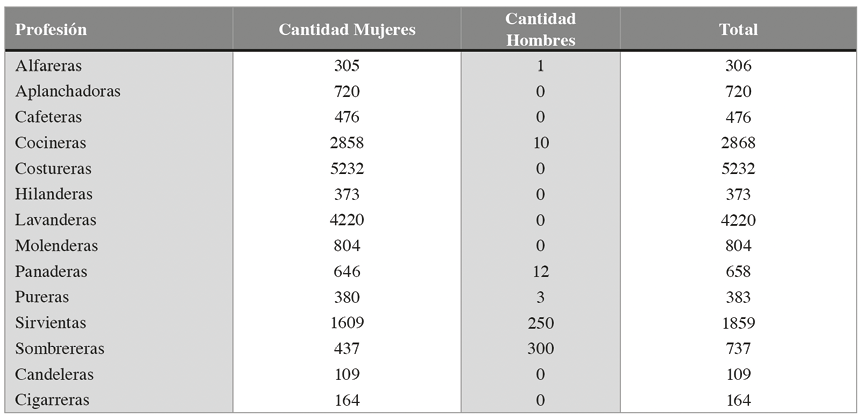

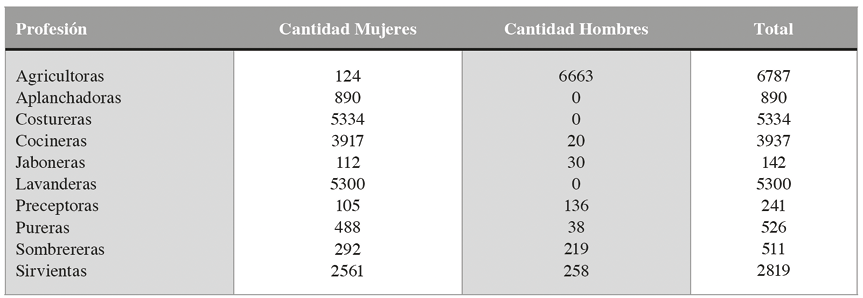

Como se observa en las figuras 1 y 2, los censos de 1864 (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964) y de 1883 (MEIC, 1975), registran ocupaciones realizadas por mujeres que pueden ser caracterizadas como oficios tradicionalmente definidos como femeninos. Este es el caso, por ejemplo, de las aplanchadoras, cocineras, lavanderas y sirvientas, cuya gran mayoría o total son mujeres. Si bien, muchas veces los papeles de género se acomodan para satisfacer demandas del mercado laboral, es común que, como en estos casos, el tipo de ofertas laborales que tengan las mujeres, estén directamente relacionadas con la función reproductora que la cultura les ha asignado.

Otro dato interesante es que el número de agricultoras en el censo de 1883 (MEIC, 1975), a pesar de presentar un aumento con respecto al censo de 1864 (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964), se mantiene bajo. Debido a que la participación de las mujeres en la agricultura generalmente ha sido subregistrada, ya sea porque las propias mujeres no declaran esta como una ocupación, o por la falta de reconocimiento de los encuestadores, es posible que en ambos censos el número de agricultoras también esté minimizado.

Figura 1. Cantidad de mujeres en oficios ejercidos en Costa Rica, según el censo 1864

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población 1864. Ministerio de Economía y Hacienda (1964).

Nota: Se incluyeron solamente los oficios que contaban con 100 o más mujeres.

Figura 2. Cantidad de mujeres en oficios ejercidos en Costa Rica, según el censo 1883

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población 1883. Ministerio de Economía Industria y Comercio (1975).

Nota: Se incluyeron solamente los oficios que contaban con 100 o más mujeres.

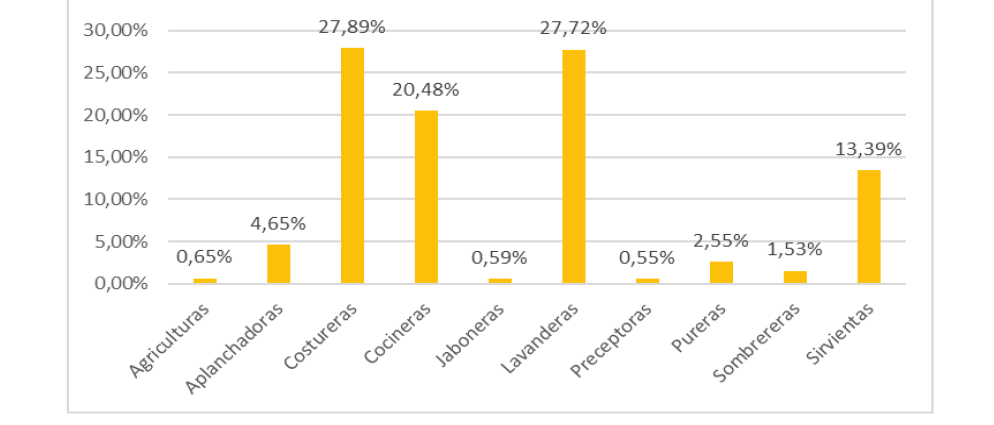

A partir de las figuras 3 y 4 se puede concluir que las costuras, la cocina y el lavado representan cerca de un 80% de los oficios realizados por mujeres. Esta condición se mantiene estable en los dos censos, el de 1864 (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964) y el de 1883 (MEIC, 1975). Al respecto, cabe agregar que estas actividades tienden a mantener, literal y simbólicamente, a las mujeres dentro de la esfera de lo doméstico, que son labores que se realizan sin necesidad de grandes tecnologías y que, si se hacen a cambio de retribución, su paga es muy inferior a la que se da por otros trabajos. Por ello, son labores que, lejos de representar una liberación o crecimiento personal, refuerzan los estereotipos y papeles de género. Tal y como lo afirma D’Albora (1991), las mujeres han ocupado los oficios más marginales del mercado laboral. Sobre este mismo tema, Mora (1992) dice que:

…las mujeres generalmente eran colocadas en los trabajos más repetitivos, complicados, monótonos y que requerían una mayor delicadeza y atención para llevarse a cabo, utilizando para ello el criterio de que las mujeres poseían una serie de ‘habilidades’ propias de su condición femenina, como mayor paciencia, tolerancia y sumisión, que las capacitaba mejor que a los varones, para el desempeño de tales actividades (p. 91).

La autora agrega que, básicamente para el caso de las obreras, su situación laboral se caracterizaba por las pocas y peores oportunidades, así como por un bajo estatus (Mora, 1993).

Es importante hacer notar que, en los censos estudiados, hubo oficios que se mantuvieron “feminizados”, tal es el caso de los citados anteriormente, y hubo oficios que se masculinizaron, por ejemplo, el de panaderas. Como puede derivarse del análisis que hace Samper (1979) sobre las ocupaciones en los censos, la masculinización de ciertas ocupaciones, generalmente, estuvo asociada al surgimiento de la actividad fabril y a la urbanización de las actividades.

Debe considerarse que, en un principio y comparado con las condiciones domésticas de producción, la urbanización e industrialización de las ocupaciones, traía consigo ciertas ventajas que, debido a la composición sexual de la fuerza de trabajo, fue aprovechada sobre todo por los hombres.

Por otro lado, como se observa en la figura 3, la mayoría de oficios que se reportaron para las mujeres fueron de lavanderas, cocineras y costureras. El oficio de agricultora se anota con menos de un 1%, lo que, probablemente signifique un subregistro.

Figura 3. Porcentaje de oficios ejercidos por mujeres en Costa Rica, según el censo 1883

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo de Población 1883. Ministerio de Economía y Hacienda (1964).

Nota: Se incluyeron solamente los oficios que contaban con 100 o más mujeres.

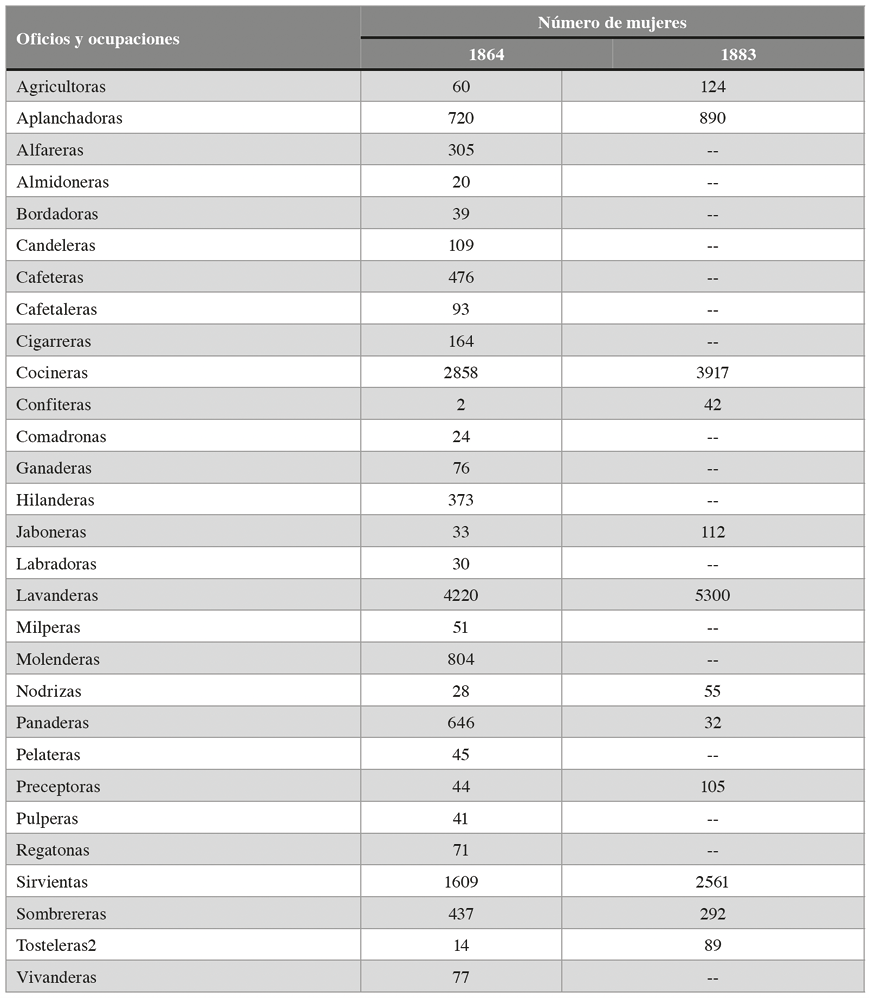

En la tabla 1 pueden advertirse más detalles sobre el comportamiento de los oficios de un censo a otro. Se empieza resaltando que, en ambos censos, las costureras, lavanderas, cocineras y sirvientas son, en ese orden de importancia, los oficios con mayor concentración de mujeres. Aspecto nada sorprendente desde un análisis feminista.

También sobresale el hecho de que hay oficios que, tomando como punto de comparación el censo de 1864 (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964), presentan un aumento en la participación de mujeres. Así es, en el censo de 1883 (MEIC, 1975), las agricultoras, aplanchadoras, cocineras, confiteras, jaboneras, lavanderas, nodrizas, preceptoras, sirvientas y tosteleras son más numerosas, inclusive el doble o más, que en el censo de 1864 (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964).

Además, se reconocen oficios que presentan una disminución, respecto al censo de 1864 (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964), en el número de mujeres registradas, son los casos de las panaderas y las sombrereras. A la par de los aumentos y las disminuciones, hay ocupaciones que, en el censo de 1883 (MEIC, 1975), no aparecen más.

En el censo de 1864 (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964) aparecen 60 diferentes oficios donde se registra la participación de mujeres. Mientras que en el censo de 1883 (MEIC, 1975) esa cantidad baja a 19, lo que implica la “desaparición” de 41 oficios. Dicho fenómeno puede corresponder a que, de un censo a otro, las categorías ocupacionales se modificaron al incluir varios oficios bajo una sola denominación; también puede expresar la invisibilización o negación de que ciertas ocupaciones pudieran ser desarrolladas por mujeres y que eso fuera importante en términos de registro. En cualquiera de los casos, es más probable que, dentro de los criterios que influyeron para esas modificaciones, se cuenten las representaciones de género. Esto por el simple hecho de que no se puede esperar neutralidad en la manera en que se confecciona un censo de población, pues las investigaciones han demostrado la existencia de un sesgo sexista en estas producciones (Blazquez, 2012).

Algunos de los oficios que, en el censo de 1883 (MEIC, 1975) “desaparecen” son, posadoras, cañaveleras, sabaneras, taberneras, cuidanderas, sastres y vaqueras. Sería interesante indagar con detalle, en qué consistían esos trabajos y qué tipo de relación tenían con las construcciones de género, analizar alrededor de las expectativas que, en la época de los dos censos, se tenía del papel de las mujeres, y qué tan compatible era dicho papel con los oficios registrados en el primer censo. Por ejemplo, es posible que, si las funciones de vaquera y tabernera entraban en contradicción con la feminidad prescrita, se desestimulara culturalmente su ejercicio. Estas actitudes forman parte del contrato sexual, del que habla Pateman (1995), que construye sociedades donde las mujeres son expulsadas de ciertas zonas.

También habría que averiguar si realmente las mujeres dejaron de dedicarse a esas ocupaciones o si, en su lugar, se trató de mecanismos que silenciaron dichas actividades en cuanto a ellas. A primera rápida, se puede decir que el tipo de oficios desaparecidos son oficios poco tradicionales o implicaban un contacto directo con el mundo exterior, por lo que eran labores que de cierta manera transgredían algunos mandatos de género.

Para entender mejor el contexto de este análisis, es relevante recordar que durante la época estudiada se dieron varios intentos de regular el trabajo de las mujeres. Este control no solo implicaba vigilancia laboral, sino también moral (Mora, 1992).

Otro factor que podría estar relacionado con dicho comportamiento ocupacional, tiene que ver con el rol reproductor que las mujeres han debido desempeñar; en palabras de Mora (1992):

.... el ciclo de vida es un factor básico a tomar en cuenta al estudiar el trabajo asalariado femenino, ya que el estado civil, la edad de los hijos y la situación socioeconómica de la familia, son elementos que podrían explicar el carácter transitorio temporal e inestable de dicho trabajo (pp. 124-125).

Los cambios rastreados en los censos también pueden interpretarse como un avance de la gran preocupación que hubo, sobre todo a inicios del siglo XX, por educar a las mujeres. Esta preocupación se centraba en reforzar sus posibilidades de cumplir con su rol histórico, ligado al hogar o al fortalecimiento de este (Mora, 1993). Por último, es importante señalar que en el censo de 1883 (MEIC, 1975), a partir del criterio de los oficios con participación de 100 o más mujeres, aparece la agricultora y desaparece la alfarera.

Tabla 1. Ocupaciones con mayor movimiento en la participación de mujeres en Costa Rica, según los censos 1864 y 1883

Fuentes: Elaboración propia con base en los datos del Censo de Población 1864 (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964) y del Censo de Población 1883 (Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 1975). 2

Asimismo, en el censo de 1883 (MEIC, 1975), se observa que la participación de los hombres en los puestos de maestros es mayor que la de las mujeres. Esto se corresponde con el hecho de que, originalmente, eran más hombres los que se preparaban para tal oficio, pero luego dicha profesión se feminizó por dos principales razones, los hombres comenzaron a tener mejores oportunidades de estudio y las mujeres vieron reforzado su papel en la construcción de los estados liberales (Molina y Palmer, 2003).

En ese mismo censo, los hombres son mayoría en la agricultura, aunque como se mencionó anteriormente, los datos sobre el número de agricultoras están subestimados.

Como era previsible, la participación de los hombres en los oficios tradicionalmente construidos como femeninos, tal como aplanchar, coser como costurera o lavar, es nula.

Un dato que puede parecer extraño es el hecho de que se reportan hombres como sirvientes, pero dicha categoría no tiene un significado claro. En la caracterización que realiza Samper (1979), tampoco se especifica claramente a qué tipo de oficios se refiere. En este sentido, surge la duda sobre si en esa época se equiparaba el papel de una sirvienta con el de un sirviente.

En particular, al observar las tablas 2 y 3 se percibe claramente el número de hombres que ejercían ciertos oficios. Por ejemplo, en el censo de 1864 (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964), los hombres no registran ninguna participación en los oficios citados anteriormente, ni en ocupaciones tales como cafeteros, hilanderos, molenderos, candeleros o cigarreros. En el censo de 1883 (MEIC, 1975), su participación como lavanderos, aplanchadores y costureros continúa siendo nula.

También es importante asentar que hay oficios donde la participación de mujeres y hombres se mantiene pareja en ambos censos, es el caso de las sombrereras y los sombrereros. Si bien es cierto, en el primer censo las sombrereras superan en casi 150 a los sombrereros, esa tendencia cambia en el censo de 1883 (MEIC, 1975), en el cual la diferencia es menor a 100.

Tabla 2. Participación de hombres en oficios ejercidos por mujeres en Costa Rica, según el censo de 1864

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Censo de Población 1864 (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964).

Nota: Se incluyeron solamente los oficios que contaban con 100 o más mujeres.

Tabla 3. Participación de hombres en oficios ejercidos por mujeres en Costa Rica, según el censo de 1883

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Censo de Población 1883 (Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 1975).

Nota: Se incluyeron solamente los oficios que contaban con 100 o más mujeres.

Es importante considerar los hallazgos de la historiadora Joan Scott (2000), sobre el hecho de que, por lo menos en Europa, el exclusivismo de las mujeres dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, sobre todo durante el siglo XIX, ocultó que históricamente las mujeres trabajan en muchas ocupaciones a cambio de dinero.

En la visión de los padres de mundo occidental (Pateman, 1995), las mujeres deben, a toda costa, quedarse en su sitio.

IV. Conclusiones

La recuperación de la información sobre las ocupaciones ejercidas por mujeres, que aparece en los censos de 1864 (Ministerio de Economía y Hacienda, 1964) y 1883 (MEIC, 1975), evidencia que hubo cambios importantes que se manifestaron en el segundo censo. Una de las transformaciones más sugestivas que dicho registro muestra es la eliminación de 41 oficios.

Es obvio que esto puede ser reflejo de la unión de varias categorías ocupacionales en una sola, pero que, de alguna manera, también simboliza las expectativas que, en esa época, se tenían del papel de las mujeres.

Históricamente, el tipo de oficios que las mujeres han desempeñado, así como su capital simbólico y económico, se corresponde con los mandatos de género que, a su vez, están en estrecha relación con las necesidades del capital.

Además, a nivel de la producción del conocimiento, está ampliamente demostrado por las investigaciones feministas citadas anteriormente, que las diferentes ciencias o disciplinas, han incurrido en graves errores de reconocimiento e interpretación de la realidad, debido a sesgos profundamente sexistas. En ese sentido, los censos de población son instrumentos elaborados a partir de posiciones epistemológicas y éticas generalmente androcéntricas. Un censo, como toda producción social, es realizado a partir de representaciones sociales acerca de la feminidad y la masculinidad que, explícita o tácitamente, designan qué es una categoría de análisis y qué se incluye en ella, o sea, qué se “enseña” y qué se “esconde” o “niega” de la realidad.

A pesar de que este trabajo es producto de un acercamiento que puede ser profundizado aún más, se considera que la hipótesis planteada se acerca a la realidad, en la medida en que quedan demostrados cambios de un censo a otro, como, por ejemplo, la masculinización y la desaparición de algunos oficios. Estos cambios están en relación, de alguna manera, con factores culturales de la sociedad patriarcal.

Referencias

Amorós, C. (1991). Hacia una crítica de la razón patriarcal. Anthropos Editorial.

Amorós, C. (2005). La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias...para la lucha de las mujeres. Cátedra.

Aróstegui, J. (1995). La investigación histórica: teoría y método. Crítica.

Blazquez, N. (2012). Investigación feminista Epistemología, metodología y representaciones sociales. UNAM.

Bourdieu, P. (1998). La dominación masculina. Anagrama.

Bloch, M. (1999). Historia e historiadores. Ediciones Akal.

D’Albora, A. (1991). Fuerza de trabajo femenina; evolución y tendencias. En: L. Luna (Ed.), Género, Clase y Raza en América Latina algunas aportaciones. Seminario interdisciplinar Mujeres y Sociedad (pp. 63-130). Universitat de Barcelona.

Flórez-Estrada. M. (2022). “Una mujer digna de consideración”. Tempranas manifestaciones públicas de las luchas feministas por la igualdad y la libertad en Costa Rica en el período 1833-1930. Anuario de Estudios Centroamericanos, 1-37. Universidad de Costa Rica.

Gamboa, I. (2010). La pobreza como desolación. Vivencias y representaciones de mujeres y hombres rurales. Anuario de Estudios Centroamericanos, 35-36, 171-207.

Gamboa. I. (2020). Los perros y los sapos, lazo y subjetividad en Costa Rica. Editorial Universidad de Costa Rica.

Jiménez, W. (1952). Censo de Población de Costa Rica 1950. Introducción. Centro Centroamericano de Población. https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1950/introduccion.htm

Lamas, M. (1995). Usos, dificultades y posibilidades de la categoría “género”. La Ventana, Revista de estudios de género, (1), 10-61. Universidad de Guadalajara.

Ministerio de Economía y Hacienda (1964). Censo de población 1864. Dirección General de Estadística y Censos.

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (1975). Censo de población 1883. Dirección general de estadística y censos.

Molina, I. y Palmer, S. (2003). Educando a Costa Rica. Alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950). Colección Historia Cultural de Costa Rica. Editorial Universidad Estatal a Distancia.

Mora, V. (1992). Mujer e historia: la obrera urbana en Costa Rica (1892-1930). [Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica].

Mora, V. (1993) La mujer obrera en la educación y en el discurso periodístico en Costa Rica (1900-1930). Anuario de Estudios Centroamericanos, 19 (1), 67-78. Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad de Costa Rica.

Mora, V. (1994). Los oficios femeninos urbanos en Costa Rica (1864-1927). Mesoamérica, 15(27), 127-156. Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. Universidad de Costa Rica.

Morlino, L. (1999). Problemas y opciones en la comparación. En: G. Sartori y L. Morlino, (Eds.), La comparación en las Ciencias Sociales (pp. 13-28). Alianza Editorial.

Pateman, C. (1995). El contrato sexual. Anthropos.

Robles, A. (1968). Patrones de población en Costa Rica 1860-1930. Avances de investigación, (14), 1-49. Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica.

Samper, M. (1979). Evolución de la estructura socio-ocupacional costarricense: labradores, artesanos y jornaleros 1864-1935. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica].

Sartori, G. (1999). Comparación y método comparativo. En: G. Sartori y L. Morlino (Eds.), La comparación en las Ciencias Sociales (pp. 29-49). Alianza Editorial.

Scott, J. (2000). La mujer trabajadora en el siglo XIX. En G.Duby y M.Perrot (Eds.), Historia de las Mujeres. El siglo XIX, cuerpo, trabajo y modernidad (pp. 427-461). Taurus. Grupo Santillana de Editores S.A.

Scott, J. (2008). El mundo del trabajo a través de las estadísticas. La estadística de la industria de París (1847-1848). Género e historia (pp148-177). Fondo de cultura económica. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.