Rev. Ciencias Sociales #184. 2024 (II)

ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN ELECTRÓNICO: 2215-2601

Participación de las mujeres en la pesca artesanal en el norte del Perú en el contexto del cambio climático

Participation of women in artisanal fishery in Northern Peru in the context of climate change

Guadalupe Alarcón*

Jorge Tam**

José Zavala***

Tipo de documento: artículo académico

Fecha de ingreso: 24/11/2023 • Fecha de aceptación: 28/08/2024

RESUMEN

En Perú, la participación de la mujer en la pesca artesanal ha sido invisibilizada y poco estudiada, en especial porque su participación en el proceso de extracción pesquera está restringida en muchas comunidades artesanales. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio es caracterizar la participación de las mujeres involucradas en la pesca artesanal en las caletas de El Ñuro y Los Órganos del norte del Perú, bajo el contexto del cambio climático. A través de métodos participativos, se analizaron los capitales y medios de vida de las mujeres, su participación en la cadena productiva de la pesca artesanal, y el co-diseño de acciones afirmativas para su adaptación al cambio climático. Se encontró que las mujeres participan en procesos pesqueros como: preparación, manipuleo, venta primaria, transporte y venta final; sin embargo, para futuros proyectos de pesca artesanal con enfoque de género son necesarias acciones afirmativas como el procesamiento con valor agregado, la producción de biofertilizantes, el ecoturismo, la acuicultura sostenible, la gastronomía y las artesanías marinas.

Palabras clave: participación de la mujer, pesquería, cambio climático, igualdad de género

ABSTRACT

In Peru, the participation of women in the artisanal fishery has been invisibilized and little studied, in particular because their participation in the process of fishery extraction has been restricted in many small-scale Peruvian communities. For this reason, the objective of the present study is to characterize the participation of women involved in the artisanal fishery in the coves of El Ñuro y Los Órganos from Northern Peru, under the context of climate change. We analyzed through participatory methodologies, the capitals and livelihoods of women, their participation in the productive chain of the artisanal fishery, and the co-design of afirmative actions for their adaptation to climate change. We found that women participate in fishery process as: preparation, handling, primary sale, transport and final sale; however for future artisanal fishery projects with gender approach the following affirmative actions are necessary: added value processing, biofertilizers production, ecotourism, sustainable aquaculture, marine gastronomy and handcrafts.

Keywords: wonder participation, fisheries, climate change, gender equality

_________

* Investigadora independiente, Lima, Perú.

https://orcid.org/0009-0006-0070-1992

galarconpr@gmail.com

** Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Lima, Perú.

https://orcid.org/0000-0001-8224-4313

jtam@imarpe.gob.pe

*** Investigador independiente, Lima, Perú.

https://orcid.org/0009-0005-6035-1974

jantoniozavala@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

En el sector pesquero peruano más del 90% de la captura total proviene de la pesca industrial que principalmente se vende en el mercado internacional. Este contexto le resta importancia a la pesca artesanal, que provee empleo a más personas y se orienta al mercado nacional (Estrella y Swartzman, 2010). A través del análisis de los datos de captura, artes de pesca y composición de especies de la pesca artesanal entre 1996 y 2006, Estrella y Swartzman (2010) encontraron que la pesquería artesanal peruana ha presentado grandes fluctuaciones en la composición de especies capturadas, pero con una relativamente estable captura por viaje. Estos cambios reflejan condiciones ambientales fluctuantes, como el periodo cálido debido a El Niño 1997-98, seguido de un periodo frío debido a La Niña 1999. Asimismo, esto datos reflejan cambios en las condiciones económicas, como por ejemplo, con el aumento del precio del petróleo y la reducción de precios de venta de muchas especies resultó en un aumento de pesquerías de alto valor y exportaciones, incluyendo el uso de artes de pesca selectivas para obtener productos de mayor calidad.

La pesca artesanal opera a lo largo de toda la costa peruana y se ha expandido en número de embarcaciones y pescadores, lo cual podría amenazar la sostenibilidad y los medios de vida de los pescadores, especialmente considerando la limitada capacidad de manejo (Alfaro et al., 2010).

En el Perú, debido a la relevante participación de la mujer en casi todos los eslabones la cadena productiva pesquera artesanal y su dependencia frente a cualquier afectación sobre la disponibilidad de los recursos hidrobiológicos, las hace un grupo altamente vulnerable al cambio climático, pues los medios de vida de muchas de ellas están ligados a la pesca artesanal. El involucramiento de las mujeres en estrategias de adaptación al cambio climático en las zonas marinas y costeras a través de los años ha sido poco documentado, pues la mayoría son iniciativas propias ante nuevas dinámicas, establecidas por los mismos grupos para adaptarse a la variabilidad climática y sus efectos, pero programas o proyectos inclusivos para ellas es una innovación reciente.

En vista de las escasas intervenciones de adaptación al cambio climático implementadas en el sector pesca y acuicultura en el Perú, en el 2019 se inició el Proyecto “Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en el Ecosistema Marino Costero del Perú y sus Pesquerías”, ejecutado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el asesoramiento técnico del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y otras instituciones como el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), con el financiamiento del Fondo de Adaptación (AF), a través del Fondo de Promoción de Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE), para implementar medidas de adaptación que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades costeras a los impactos del cambio climático en la biodiversidad de los ecosistemas marinos y costeros, y sus recursos pesqueros, enfocando las intervenciones en dos áreas piloto: el área de Huacho (caletas de Huacho, Carquín y Végueta), representativo del ecosistema de afloramiento peruano y el área de Máncora (caletas de Máncora, El Ñuro, Los Órganos y Cabo Blanco), zona de transición con el ecosistema tropical.

Este proyecto ofrece una gran oportunidad para analizar la información colectada de las mujeres beneficiarias y documentar sus actividades durante la implementación de medidas de adaptación en dos comunidades pesqueras artesanales del área piloto del norte del Perú. Por tales motivos, en el presente trabajo, se analiza la información sobre la participación de las mujeres involucradas en la pesca artesanal bajo el contexto del cambio climático en las caletas El Ñuro y Los Órganos, en la zona norte del Perú.

En este trabajo se plantearon los siguientes objetivos: (i) caracterizar los capitales y medios de vida de las mujeres involucradas en la pesca artesanal en las caletas de El Ñuro y Los Órganos, (ii) analizar su carga laboral en la cadena productiva de la pesca artesanal, (iii) identificar el involucramiento de las mujeres en medidas de adaptación al cambio climático, y (iv) recomendar acciones afirmativas necesarias para implementar estrategias de adaptación al cambio climático.

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PESCA ARTESANAL EN EL MUNDO

La cadena productiva pesquera se ha definido como un “conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, transformación y en el traslado hasta el mercado” (PRODUCE, 2016). Mientras que los hombres se encargan de la pesca en el mar, las mujeres participan activamente en otros eslabones de la cadena productiva. Ameyaw et al. (2020) analizó la participación de la mujer en la pesca en Ghana, donde los pescadores son financiados por las mujeres para comprar combustible, hielo, alimento y reparar las redes; las mujeres en cambio realizan las actividades de limpiado, procesamiento y comercialización, cumpliendo el rol vital de convertir el pescado en valor monetario, siendo una fuente clave de la economía familiar.

La definición de cadena de valor, según Porter (1985), se refiere al conjunto de actividades que una empresa realiza con el objetivo de producir un bien o un servicio. El enfoque de cadena productiva considera a los empresarios como agentes que forman parte de la cadena económica que traspasa las barreras geográficas (Galarza y Kámiche, 2015).

En el Caribe, Romeo y McConney (2022) encontraron que las mujeres se involucran en actividades post-captura, como compra, procesamiento y comercio, trabajando en los mercados de pescado fresco y en áreas de desembarque y procesamiento. López-Ercilla et al. (2019) mencionan que en Latinoamérica las labores en las que cotidianamente se desenvuelven las mujeres en las pesquerías están circunscritas a la pre-captura (e.g. reparación de artes de pesca, preparación de logística relacionada con la jornada de pesca) y post captura (e.g. procesamiento, comercialización y administración).

Estudios actuales han arrojado datos sobre participación en pesca: las mujeres realizan el 15% de la fuerza laboral dedicada a la pesca de captura y el 90 % de empleos en la elaboración de los productos pesqueros, lo que incluye enlatado y destripado; también participan en recolección pesquera, procesamiento y comercialización de pescado, procesamiento industrial, procesamiento industrial a pequeña escala, empresas y comercio (Siles et al., 2021).

2.2. GÉNERO Y EQUIDAD EN ZONAS MARINAS Y COSTERAS

Con respecto a género, existen diversas definiciones y posturas, en este caso se definirá el género como “una construcción social transmisible y modificable relativa a la gama de roles, actitudes, valores, estereotipos y poder de influencia que la sociedad asigna a ambos sexos de manera diferenciada” (Marugán, 2020). Por otro lado, otra definición importante es la igualdad de género que se define como “la igualdad de derechos, responsabilidad y oportunidades de mujeres y hombres, niñas y niños”, esto quiere decir que los derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen del hecho que una persona haya nacido hombre o mujer (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica —MIDEPLAN—, 2017). Otro concepto relevante es el de enfoque de igualdad de género que refiere a observar, analizar y promover transformaciones respecto de las desigualdades e inequidades en la condición, construcción de los roles y posición de hombres y mujeres en la sociedad (MIDEPLAN, 2017).

En el contexto de estas definiciones se hace referencia a las acciones afirmativas, término utilizado actualmente, que es una estrategia destinada a la igualdad de oportunidad por medio de medidas que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales; si bien es cierto, estas suelen identificarse con medidas enfocadas a aumentar la participación política de las mujeres, también pueden diseñarse para eliminar o disminuir situaciones de discriminación (Alfaro, 1999). Considerando las desigualdades entre géneros, se menciona la brecha de género, que refiere a la disparidad entre la condición o posición de los hombres, las mujeres y la sociedad, en especial orientado a cuatro pilares establecidos por el Foro Económico Mundial: participación económica y oportunidad, acceso a educación, salud y esperanza de vida, y empoderamiento político (ONU Mujeres, 2017).

El empoderamiento de las mujeres se describe como el tener el control de sus propias vidas, lo cual implica concienciación, desarrollo de autoestima, ampliación de opciones, acceso y control de los recursos, así como acciones para transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación y la desigualdad de género (ONU Mujeres, 2016). Todas las definiciones anteriormente mencionadas son necesarias para tener un mejor conocimiento y acercamiento sobre la presencia de la mujer en la pesca; algunas experiencias y estudios han determinado que, a pesar de su participación, esta no es socialmente reconocida y mucho menos remunerada, en parte debido a las etapas en las cuales participa: procesamiento, plantas procesadoras, comercialización y en menos medida captura directa (Aguilar, 2001).

2.3. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA PESCA ARTESANAL EN EL PERÚ

En el Perú, el I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo (I CENPAR 2012) (Instituto Nacional de Estadística e Informática —INEI—, 2012) estimó que la población de pescadores se encontraba conformada por 44161 personas, siendo un 96,9% hombres (42806) y solo un 3,1% mujeres (1355). El porcentaje de mujeres es mayor en las regiones de Tacna (15,8%), Arequipa (5,6 %) e Ica (8,5 %), donde se dedican a la recolección de algas; y es menor en Lambayeque (1%) (Guevara-Carrasco y Bertrand, 2017).

Delaney et al. (2019) analizaron la contribución de las mujeres a la resiliencia de pesquerías artesanales en comunidades de Japón y Perú. Específicamente, en Perú (caleta San José), durante años con el fenómeno de El Niño, el calentamiento del mar reduce las capturas de peces de aguas frías, por lo que es imprescindible el aporte de las mujeres a la economía familiar, realizando actividades como: manufactura y venta de artesanía (38%), venta de pescado fresco o seco (25%), sastrería (17%), venta en bodegas (7%), y trabajando en restaurantes locales (3%). Tanto en Japón como en Perú, las mujeres aportan a la resiliencia del hogar y a la comunidad, por lo que es necesario incluir situaciones contextuales, culturales y sociales en las propuestas de desarrollo de capacidades en estas comunidades, lo cual fortalecerá la adaptación a inciertas presiones externas ambientales, económicas y sociales.

En el Perú, desde el 2013, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF1), a través del Banco Mundial ejecutaron el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Sostenible de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-RNSIIPG” (conocido como “Proyecto GEF Guaneras”) con la finalidad de mejorar la gestión general de los ecosistemas marinos y costeros (Figueroa et al., 2019). Este proyecto incorporó el enfoque de género, entendido como el conjunto de acciones y estrategias que se implementan con la finalidad de incluir las necesidades de las mujeres y fomentar su participación en espacios de decisión y de esta manera contribuir a la equidad de género.

Se considera que la mujer es un factor clave como agente intermediario en la relación entre medioambiente y desarrollo sustentable. Entre las estrategias de este proyecto para la incorporación del enfoque género, se promovieron oportunidades de capacitación para las mujeres, enfocadas en temas de gastronomía y manualidades, sin embargo, las mujeres también manifestaron la necesidad de capacitarse en temas técnicos, sociales, microempresariales, de negocio, administración y mantenimiento de los recursos, y otras actividades que puedan servir de complemento al trabajo que realizan sus familiares pescadores.

2.4. GÉNERO, CAMBIO CLIMÁTICO Y BIODIVERSIDAD MARINA

El cambio climático ha sido definido como un cambio en el estado del clima que puede ser identificado estadísticamente por cambios en la media o la variabilidad de sus propiedades y que persiste por un periodo extendido, típicamente décadas o más (Intergovernmental Panel on Climate Change —IPCC—, 2021). Rahma et al. (2022) relacionaron los temas de género, cambio climático y sistemas alimentarios acuáticos, concluyendo que las mujeres son un grupo vulnerable al cambio climático debido a su gran dependencia en los recursos marinos y su baja capacidad adaptativa por sus múltiples responsabilidades, exacerbadas por las desigualdades de poder; proponen un marco teórico para la resiliencia de género frente al cambio climático, en el cual las perturbaciones de este interactúan con los sistemas alimentarios acuáticos y sus conductores, produciendo diversos riesgos en la biodiversidad marina y, consecuentemente, en la pesca y acuicultura. Para reducir estos riesgos se introduce la equidad de género a nivel formal e informal, así como a nivel individual y sistémico, logrando aumentar la capacidad adaptativa y la resiliencia de género en salud, nutrición, ambiente, empoderamiento, equidad, economía, medios de vida, cohesión social y bienestar.

Un ejemplo exitoso de empoderamiento de mujeres en la cadena alimentaria acuática lo mostró Colgan et al. (2019) a través de la implementación de una “acuicultura climáticamente inteligente” en Bangladesh. En esta intervención, el involucramiento central de las mujeres como cultivadoras de peces mediante una acuicultura participativa climáticamente inteligente, fue percibida como una estrategia exitosa que facilitó el empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones de sus hogares. Los peces cultivados en los estanques familiares fueron consumidos por las familias contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional.

En el Perú, se espera que el cambio climático cause diversos impactos en la biodiversidad marina de los ecosistemas marinos y costeros. Echevin et al. (2020) usaron un modelo físico-biogeoquímico regionalizado para proyectar un escenario oceánico pesimista en Perú hasta el año 2100, encontrando un aumento significativo de la temperatura superficial del mar de hasta 4 °C. Por otro lado, Chamorro et al. (2021) usaron un modelo atmosférico que proyecta un escenario pesimista al 2100, con un debilitamiento del viento frente a la costa de hasta 10 % en verano, lo cual limitará el afloramiento costero, con la consecuente disminución de la producción biológica y pesquera. Gutiérrez et al. (2016) también mencionan otros impactos del cambio climático, como la disminución del contenido de oxígeno disuelto en el agua y el aumento de la acidificación oceánica. Por tales motivos, es necesario implementar medidas de adaptación al cambio climático en el sector pesca y acuicultura. Además, es importante fortalecer los estudios con diferentes modelos y escenarios globales para reducir la incertidumbre de las proyecciones futuras (Zavala et al., 2019).

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. COMUNIDADES PESQUERAS Y ZONA DE ESTUDIO

Los Órganos es un distrito de la provincia de Talara, departamento de Piura, en el norte del Perú. En este distrito se encuentra su capital Los Órganos con una población de 9197 habitantes. El centro poblado El Ñuro posee una población de 1284 habitantes. Este distrito cuenta con áreas marinas y costeras, con dos actividades productivas resaltantes: la pesca y el turismo. Con respecto a la pesca artesanal, se caracteriza por la obtención de recursos hidrobiológicos como pota (Dosidicus gigas), chiri (Peprilus medius) y atún de aleta amarilla (Thunnus albacares) (Guevara-Carrasco y Bertrand, 2017). También a esto se le adiciona, la pesca por buceo, la transformación y comercialización de recursos hidrobiológicos. Muchos de estos pescadores artesanales comparten la pesca con actividades turísticas relacionadas con el avistamiento de ballenas y tortugas. Estas dos actividades (pesca artesanal y turismo) son realizadas por hombres y mujeres.

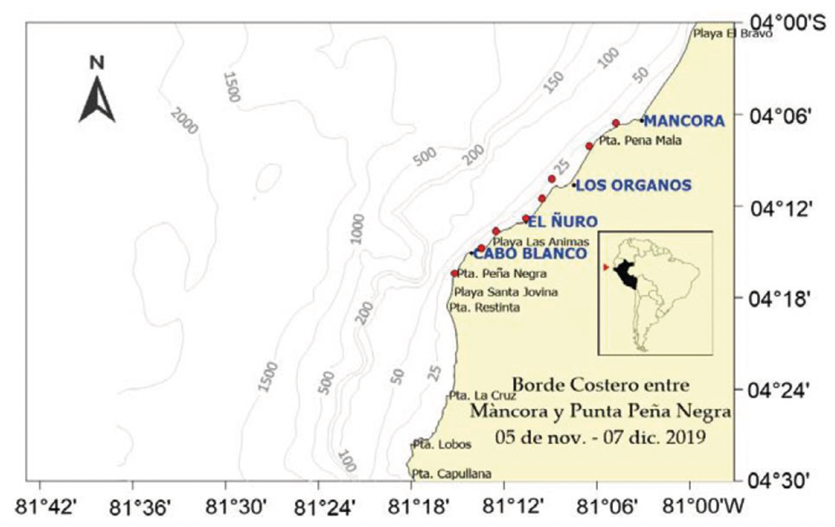

La zona de estudio para esta investigación abarcó las caletas de El Ñuro y Los Órganos, asociadas al área piloto de Máncora, en el marco del Proyecto “Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en el Ecosistema Marino Costero del Perú y sus Pesquerías”, financiado por el Fondo de Adaptación (AF) (Zavala, 2023) (Figura 1). Esta zona de estudio se seleccionó en base al trabajo previo y colaborativo con grupos de mujeres que participaban en actividades del proyecto en producción de biofertilizantes, comercialización y ecoturismo, quienes en su mayoría forman parte de la cadena productiva de la pesca artesanal, pues trabajan en actividades de manipuleo2 u otras actividades relacionadas a la pesca.

Figura 1. Caletas de El Ñuro y Los Órganos en la costa peruana

Fuente: Quipúzcoa et al. (2023).

3.2. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es considerada de tipo cualitativa y usa como estrategia de investigación el proceso de Investigación Acción Participativa (IAP), pues considera la generación de conocimiento a través de una interacción entre los investigadores y las personas participantes a través de talleres participativos, con el fin de tomar acciones para mejorar su situación (Zapata y Rondán, 2016). Al ser una investigación de tipo cualitativa, el criterio de muestreo fue la cantidad de mujeres trabajadoras en los desembarcaderos pesqueros de las dos caletas (El Ñuro y Los Órganos), identificadas según un estudio previo de línea de base socioeconómica de la zona de estudio (Proyecto Adaptación Marino Costero —PAMC—, 2020), y las restricciones asociadas a la pandemia de la COVID-19 al momento de la aplicación de las dinámicas durante el año 2021. De esta manera, el tipo de muestreo fue no probabilístico, específicamente un muestreo por conveniencia, también denominado “muestra de voluntarios”, en el cual los posibles participantes se presentan por sí mismos o por invitación (Salamanca y Martín-Crespo, ٢٠٠٧).

Se realizó la recopilación de información primaria a través de 2 talleres participativos (Tabla 1) en las caletas de El Ñuro y Los Órganos, con la participación de mujeres vinculadas a la cadena productiva de la pesca artesanal de cada lugar. Las mujeres participantes tienen un vínculo familiar con los pescadores de la zona, son esposas, hijas o madres de pescadores; en algunos casos, como en Los Órganos, estas mujeres son madres solteras, por lo cual son el principal sustento de sus familias. Si bien es cierto, estas poblaciones no son consideradas pueblos originarios, si cuentan con una amplia carga de cultura tradicional y de conocimiento que es transmitido de generación en generación.

Tabla 1. Información general sobre los talleres participativos, mujeres trabajadoras en los desembarcaderos pesqueros, Perú

Fuente: Elaboración propia, (2021).

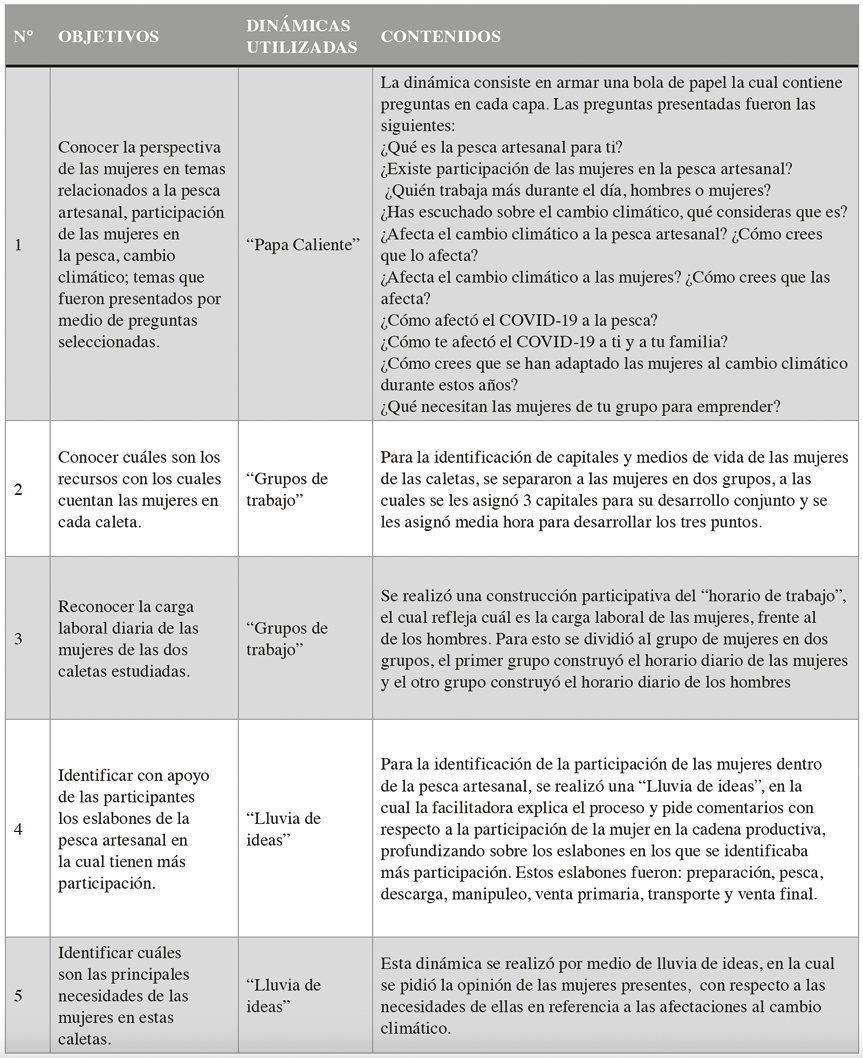

Los talleres tuvieron una duración de 2 horas, en los cuales se utilizaron dinámicas participativas (Tabla 2) enfocadas en realizar un diagnóstico sobre los capitales y medios de vida con los que cuentan las participantes, horario y carga laboral de las mujeres y hombres, participación en la cadena productiva de la pesca artesanal y expectativas a largo plazo. El trabajo en campo, la convocatoria, preparación y realización de los talleres, se realizaron en un periodo de 2 semanas. Asimismo, la información obtenida de los talleres fue procesada y seleccionada acorde a los temas propuestos.

Tabla 2. Información sobre las dinámicas utilizadas en los talleres participativos, mujeres trabajadoras en los desembarcaderos pesqueros, Perú

Fuente: Elaboración propia (2021).

3.3. ENFOQUES METODOLÓGICOS DE CAPITALES Y MEDIOS DE VIDA

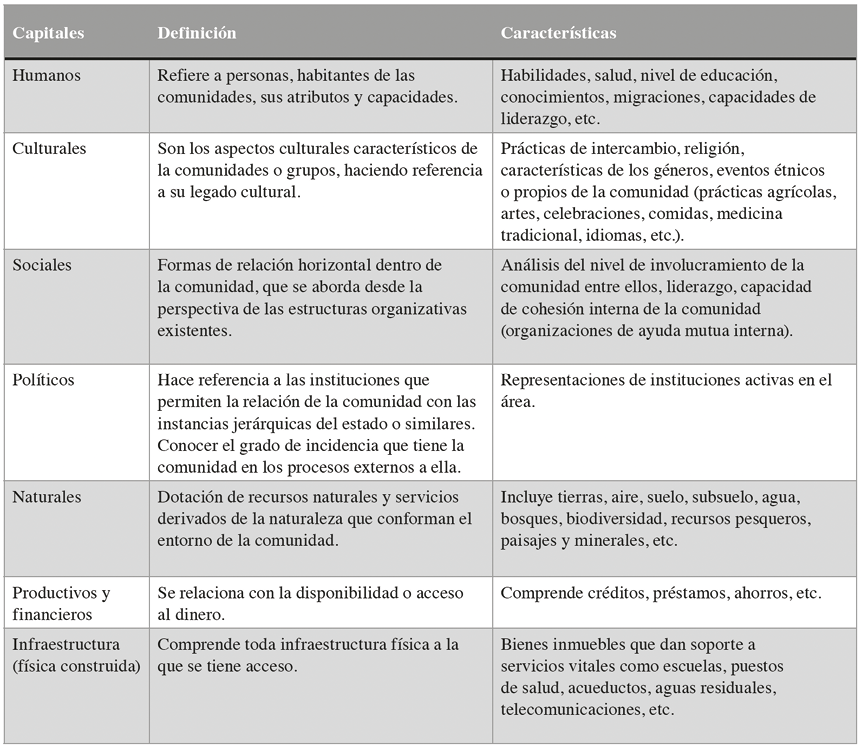

La definición de capital o recurso deriva del primer acercamiento de Chamber y Conway (1992), quienes mencionaron el concepto de activos en temas sobre medios de vida sostenibles. Después fueron Flora et al. (2004) quienes en base a estos criterios dieron origen al marco de capitales de la comunidad, lo cual como indica el nombre, establecieron a la comunidad como enfoque central y adoptaron una subdivisión de los activos locales en tres capitales: social, cultural y político. Posteriormente, Imbach (2016) definió a los capitales como “bienes materiales o inmateriales, servicios o elementos (recursos) con que cuenta el individuo, la familia, la comunidad o cualquier otro grupo social o territorios para desarrollar sus medios de vida (actividades) productivas y reproductivas” (p, 26). Estos capitales pueden ser divididos en: humanos, culturales, sociales, políticos, naturales, infraestructura, productivos y financieros (Tabla 3).

Tabla 3. Definición y características de los siete capitales o recursos de una comunidad

Fuente: Adaptado de Imbach (2016).

Con respecto a los medios de vida, estos se refieren a las actividades que las personas realizan para satisfacer sus necesidades (Imbach, 2016), de los cuales se puede distinguir dos medios de vida: productivos (bienes materiales) y reproductivos (estructuras y procesos sociales).

Estos dos enfoques metodológicos aplicados al tema de participación de las mujeres en la pesca artesanal dieron una visión general de las dinámicas y recursos de las comunidades pesqueras, en especial la función de la mujer dentro de las comunidades dedicadas a la pesca artesanal.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CAPITALES DE LAS MUJERES INVOLUCRADAS EN LA PESCA

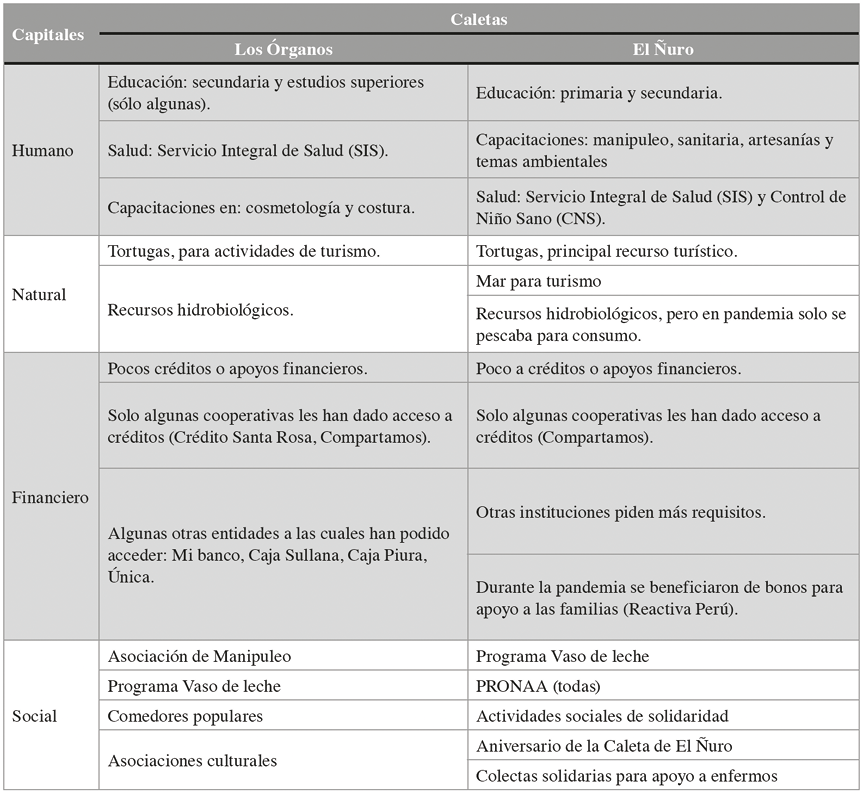

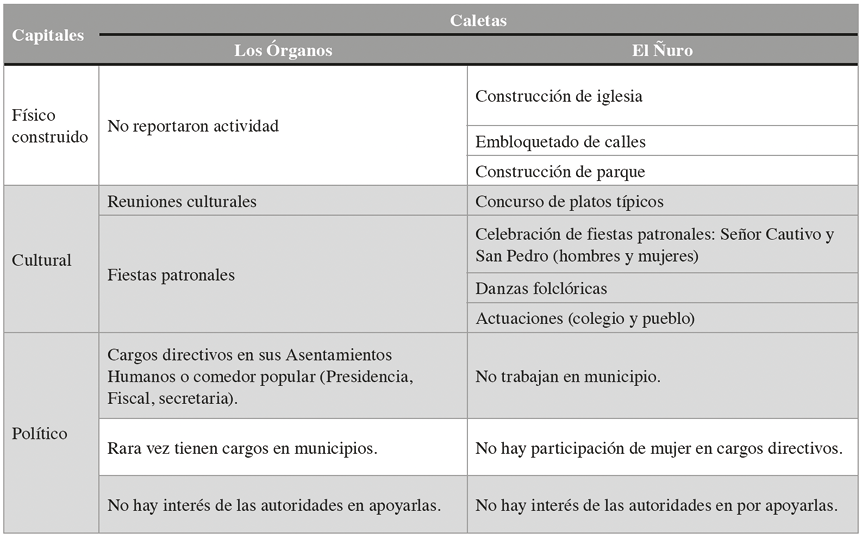

En el caso de las mujeres, el análisis de sus capitales ayudó a determinar con qué recursos cuentan y dio una visión general de porqué son necesarios para el desarrollo de ciertos medios de vida, en especial enfocado en determinadas zonas geográficas como las marinas y costeras. La Tabla 4 muestra los capitales identificados para las mujeres de las caletas de El Ñuro y Los Órganos.

Tabla 4. Capitales de las mujeres en las caletas de Los Órganos y El Ñuro, Perú

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Sobre el capital humano se determinó que el grupo de mujeres de las dos caletas contaban con educación primaria y secundaria, en algunos casos como en El Ñuro, con educación técnica superior.

Respecto al capital natural, el mar es considerado como un principal recurso natural, en especial porque es la fuente de para la realización de la pesca, y por ser uno de los principales lugares más visitados por diversas actividades turísticas, debido a la presencia de especies marinas, tales como, tortugas marinas, ballenas y aves. Sin embargo, las mujeres manifestaron que durante la pandemia solo se extrajo pesca para consumo. Este capital también es importante para las mujeres ya que manifiestan una conexión especial con el mar. Asimismo, manifestaron no realizar actividad de recolección de mariscos como se observa en otras caletas, además algunas señalaron realizar pesca en el muelle para autoconsumo, actividad que la realizan esporádicamente.

En el caso del capital financiero, algunas mujeres son dueñas de embarcaciones (pocos casos) en especial en la caleta del El Ñuro, pero ellas no intervienen en su uso o disposición, ya que está a cargo de sus esposos. El poco acceso a créditos bancarios es una de las principales causales de que muchas de ellas no puedan tener sus pequeños emprendimientos, y a la larga las hace vulnerables frente a las pocas opciones laborales relacionadas a la pesca, y por consiguiente, vulnerables al Cambio Climático.

El capital social fue identificado como uno de los más fortalecidos, pues contaban con asociaciones de diferentes rubros, en los cuales participaban y trabajaban en grupos, como el Programa “Vaso de leche”, comedores populares, asociaciones culturales, y en el caso de la caleta Los Órganos, la Asociación de Manipuleo, no era exclusiva para mujeres, pero su conformación era mayoritariamente de ellas. Muchas de estas asociaciones eran autogestionadas y recibían escaso apoyo del Estado, por lo que este tipo de autogestión les ha servido para realizar trabajos conjuntos para fines comunes.

Con respecto al capital físico construido, si bien es cierto, las zonas cuentan con infraestructura orientada a mejorar la calidad de vida de la población, aún carecen de servicios básicos como el agua y alcantarillado, por lo cual siguen abasteciéndose por medio de camiones cisterna, esto es sin lugar a duda uno de los principales inconvenientes para el adecuado saneamiento de la población y el desarrollo de actividades productivas (venta de alimentos) con las medidas sanitarias adecuadas. Otro punto importante es que, en el caso de El Ñuro, algunas mujeres cuentan con pequeños locales comerciales cerca al embarcadero pesquero, los cuales son utilizados para la venta de alimentos a turistas que acuden a visitar la zona.

En el capital cultural se mencionó la realización de reuniones culturales y fiestas patronales, en especial para los aniversarios de los lugares, así como la fiesta de San Pedro y San Pablo.También en El Ñuro se mencionó la realización de concursos de platos típicos, danzas folclóricas y actuaciones que se realizaban en conjunto con el colegio y los habitantes del pueblo. Un punto ha resaltar de las mujeres es que cuentan con gran habilidad y conocimiento en la preparación de platos a base de recursos hidrobioloógicos de la zona, los cuales han sido reconocidos, pero no debidamente explotados, estos conocimientos son transmitidos y compartidos entre ellas, como forma de transmisión de conocimientos ancestrales.

Respecto al capital político de las mujeres en las dos caletas, no contaban con representaciones políticas significativas, solo en ocasiones ocupaban cargos en la asociación de sus asentamientos humanos o comedores populares, y pocas veces tenían cargos en los municipios, pero estaban conscientes de que no hay participación de mujeres en la política por falta de apoyo de las autoridades. Cabe resaltar la necesidad de fortalecer el capital político, según lo recopilado en los talleres, ya que hay poca participación de las mujeres en asociaciones de pescadores, sobre todo si se habla de puestos para toma de decisiones, debido a que la mayoría de estos son ocupados por hombres. Se ha observado la participación de mujeres en las asociaciones de pescadores, pero en calidad de Patrones3, lo cual genera un sesgo en la participación de las mujeres en las asociaciones, pues teóricamente participan, pero en la realidad la actividad propiamente dicha es realizada por hombres, así como la toma de decisiones dentro de estas organizaciones. También se resalta que existe participación en otras asociaciones relacionadas a la pesca artesanal, como son las asociaciones de manipuleo, pero no como tomadoras de decisiones.

La identificación de los capitales utilizados por las mujeres en la pesca permitirá su inclusión en programas y proyectos a nivel de regiones, subregiones y países. Esta inclusión es facilitada por política de igualdad de género de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2013), la cual ha incorporado aspectos de género en todas las facetas de su trabajo para asegurar que la transversalización de género se convierta en una práctica cotidiana en su labor normativa.

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE VIDA Y CARGA LABORAL DE LAS MUJERES INVOLUCRADAS EN LA PESCA

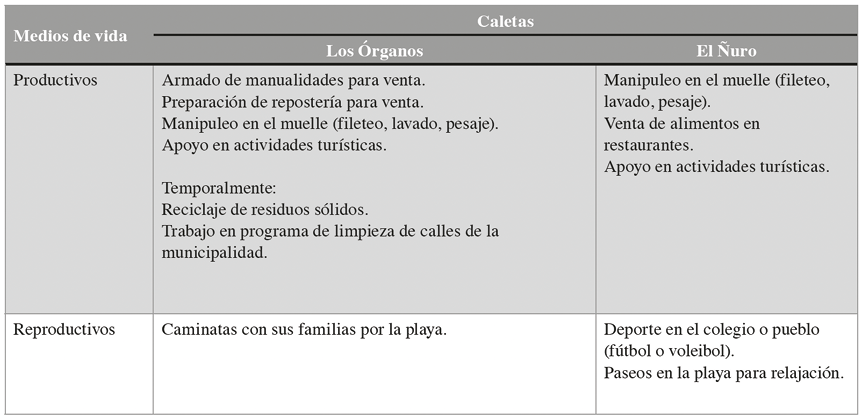

Los medios de vida en las caletas evaluadas reflejan las actividades productivas de las mujeres en las zonas marinas y costeras. A continuación, se detallan según la información recolectada en los talleres (Tabla 5):

• Medios de vida productivos: el principal medio de vida en las dos caletas eran el manipuleo en el muelle, en el cual realizaban actividades como fileteo, lavado, pesaje en sus respectivos DPA4, pero también se identificaron otros medios como creación de manualidades en fechas especiales; preparación de alimentos para venta como en la caleta de El Ñuro, en el cual las mujeres cuentan con locales comerciales para la venta de alimentos a base de recursos hidrobiológicos proporcionado por sus familiares pescadores; y apoyo en actividades turísticas realizadas en las dos caletas, esto en coordinación con la asociación de pescadores. En menor medida se identificaron actividades como trabajos temporales en programas impulsados por el municipio como limpieza de calles o mantenimiento de áreas verdes, y por último, reciclaje de plásticos y material reutilizable en el caso de El Ñuro.

• Medios de vida reproductivos: se identificó como principal medio el esparcimiento en el mar con sus familias y la realización de actividades deportivas conjuntas, lo cual consideraron de importancia para la unión familiar en la zona. A esto se le suman actividades conjuntas de apoyo entre mujeres, como actividades para recaudar fondos en favor de poblaciones vulnerables de su comunidad, lo que fortalece la cohesión entre ellas y consolida una red de apoyo sólida.

Tabla 5. Identificación de medios de vida en las caletas de Los Órganos y El Ñuro, Perú

Fuente: Elaboración propia (2021).

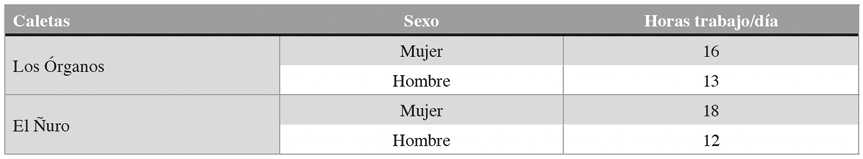

Al analizar la carga laboral de las mujeres durante el día (Tabla 6), destacó que su carga laboral era sumamente pesada, pues esta depende de las diversas actividades en las cuales estaban inmersas. Según lo analizado en los talleres, las mujeres presentaron un mayor número de horas de labores que sus esposos, labores que no son solo domésticas sino también fuera del hogar, esto sumado a actividades relacionadas al apoyo a sus esposos en la preparación de las faenas de pesca. Se puede observar que existen entre 3-6 horas laborales adicionales en el día de las mujeres a comparación de los hombres, esto sin considerar las actividades sociales como participación en asociaciones, lo cual les lleva a una sobrecarga laboral desgastante, pero que se ha vuelto parte de su vida diaria; es así también que a pesar de evidenciarse esta sobrecarga en sus labores, ellas consideran que el trabajo realizado por los pescadores (su pareja) es mucho mayor al realizado por ellas, pues no consideran las labores del hogar como “trabajo” y es más una obligación por ser madres, esposas e hijas.

Otro hallazgo importante fue que durante la pandemia de la COVID-19, la carga del hogar recayó aún más sobre las mujeres, ya que eran las encargadas de cuidar a los familiares enfermos, acompañar a sus hijos en su educación en casa y realizar las labores de ama de casa, sin considerar actividades adicionales para buscar ingresos, ya que sus parejas no podían salir a pescar.

Tabla 6. Carga laboral de mujeres y hombres en las caletas de Los Órganos y El Ñuro, Perú

Fuente: Elaboración propia (2021).

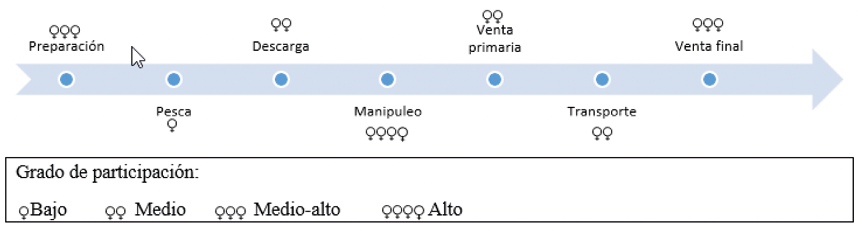

4.3. INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER EN CADA ESLABÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA

En muchos casos, se asume que la presencia de la mujer en la cadena productiva de la pesca es escasa o nula, por tal motivo en los talleres de ambas caletas se planteó identificar en qué eslabones era mayor su nivel de participación. Para esto, la cadena productiva de la pesca artesanal se dividió en 8 etapas: preparación, pesca, descarga, manipuleo, venta primaria, transporte y venta final, esta división surgió a propuesta de las mujeres participantes del estudio.

En las dos caletas, se identificó la participación de las mujeres en los siguientes eslabones de la cadena productiva:

• Preparación: compra, cambio y arreglo de mallas y otros materiales necesarios para la actividad; apoyo en preparación para salir a pescar, esto incluye preparación de alimentos para la jornada; intercambio de carnada, transporte del producto y prioridad para la venta.

• Pesca: se identificó que no participan en la pesca, ya que existe la creencia que es mala suerte acercarse a la chalana o bote, a excepción de festividades ocasionales; sin embargo, a veces pescan caballa en la punta del muelle. En el caso de Los Órganos, si quieren acceder a las embarcaciones tienen que pedir permiso, y solo acceden al DPA para actividades de manipuleo. En el caso de los Órganos, han aprendido a armar redes y realizan actividades de trueque por medio del cual obtienen pescado de las embarcaciones a cambio de alimentos. Algunas perciben que pueden ocasionar accidentes, porque tienen poca estabilidad en el bote, a pesar de que otras sí manifestaron querer subir a estos y poder pescar.

• Descarga: no se ha identificado participación de las mujeres en esta etapa en ninguna de las dos caletas.

• Manipuleo: apoyan en el fileteo de pescados chiquitos, selección en tamaños (mediano, grande o pequeño), lavado, descartes (se bota cabeza y esqueleto, ahora se aprovecha en biofertilizantes), lavado y vaciado de jabas al lavador; pesado y apuntadores para llevar al frigorífico.

• Venta primaria: apoyan ocasionalmente en la venta filetes y pescado entero en diferentes zonas de Los Órganos, restaurantes y mercados; y realizan intercambio de pescado por alimentos con los pescadores.

• Transporte: algunas apoyan ocasionalmente en el transporte, en especial con triciclos para distribución por la zona.

• Venta final: realizan ventas directamente a pobladores, restaurantes, y en algunos casos van a otras caletas, como Cancas, y venden el pescado.

En la Figura 2 se resume el grado de participación de las mujeres en cada eslabón de la cadena productiva artesanal.

Figura 2. Participación de las mujeres en los diferentes eslabones de la cadena productiva de la pesca artesanal, caletas de Los Órganos y El Ñuro, Perú

Fuente: Elaboración propia.

En las dos caletas estudiadas, se observa que la mayor participación de la mujer en la cadena productiva es en las actividades de manipuleo: como fileteo, lavado y apuntadoras. También se encontró que existe una participación de las mujeres en otras etapas de la cadena productiva pesquera, pero con menor frecuencia, como en la venta primaria, transporte, venta final y preparación. Como punto no menos importante, se observó que, si bien existe una participación de mujeres en las operaciones de pesca propiamente dichas, esta es escasa, debido a mitos e impedimentos para su participación en este eslabón de la cadena. Esto demuestra que hay una valiosa participación de la mujer en la cadena productiva de la pesca artesanal, la cual es importante para su sostenibilidad; por otro lado, la pesca es considerada un medio de vida productivo de las mujeres en sus comunidades, por lo que ellas también se verán afectadas si disminuye la disponibilidad de recursos hidrobiológicos a consecuencia del cambio climático.

El estudio también pudo identificar dinámicas sociales de apoyo dentro de la cadena productiva, una de ellas es un tipo de trueque en el cual las mujeres intercambian alimentos preparados para los pescadores por pescado fresco, el cual es comercializado y así obtienen recursos económicos adicionales para sus hogares o para fondos comunales, en casos de emergencia para la comunidad, esta actividad es considerada como una tradición pesquera.

4.4. DETERMINACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Los talleres realizados reflejaron cómo las mujeres son cada vez más vulnerables frente a los efectos del cambio climático; entre los principales hallazgos resaltan:

• Conocen qué es el cambio climático y cómo se manifiesta en las zonas marinas y costeras.

• Consideran que el cambio climático les afecta en especial en la disponibilidad de recursos hidrobiológicos, pues manifestaron que hubo muchas especies hidrobiológicas que han desaparecido en las zonas o escasean.

• Consideran que a causa de esta baja disponibilidad de recursos hidrobiológicos, que afecta sus oportunidades laborales, han sabido adaptarse y realizar otras actividades no ligadas, específicamente, a la disponibilidad de peces.

• Creen que a pesar de que han podido adaptarse a nuevos medios de vida productivos, el poco apoyo de las entidades públicas es hasta ahora un impedimento para mantener estos medios de vida.

• Manifiestan también que el cambio climático sumado a la pandemia de la COVID-19 a inicios de 2020, ha sido un golpe importante en sus comunidades y que las ha vuelto aún más vulnerables. Asimismo, los medios de vida productivos adoptados decayeron, dejándolas sin un sustento económico, en especial a aquellos grupos de mujeres que son madres solteras.

Por estos motivos es de suma importancia identificar acciones afirmativas que contribuyan a implementar nuevas estrategias de adaptación al cambio climático con igualdad de oportunidades para las mujeres. Si bien es cierto, existen diversos esfuerzos de instituciones de naturaleza pública y privada para brindar nuevas estrategias de adaptación orientadas hacia las mujeres, estas aún no han causado el impacto necesario en ellas, en especial porque muchas de estas entidades siguen enfocadas en la determinación de la participación de mujeres bajo el número de participantes en programas y proyectos, sin evaluar a fondo la participación y mejora en adaptación a nivel individual y como grupo, lo que debería reflejarse en una mejora en el empoderamiento económico y social de las mismas.

A lo largo de los años se han realizado esfuerzos para determinar cuál ha sido el impacto del cambio climático en los medios de vida de las mujeres de las zonas marinas y costeras, así como la inclusión del enfoque de género en acuerdos internacionales y, específicamente, en los relacionados a aguas internacionales:

• La Convención de Ramsar en la cual “alienta a las partes contratantes a incorporar una perspectiva de género en la aplicación de la convención” (Convención de Ramsar, 2018, p. 2).

• El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en la cual especifica la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa en sus beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, y en la cual por medio de su plan de acción de género integra consideraciones para aplicación de este (Convenio sobre la Diversidad Biológica —CDB—, 2014).

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de sus 17 objetivos plantea el objetivo 5: Igualdad de Género, emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, servicios financieros, herencia y recursos naturales y el Objetivo 14: vida submarina, el cual especifica el facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y mercados (Organización de las Naciones Unidas —ONU—, 2015).

Con respecto a políticas públicas y avances en Perú en relación a igualdad de género ante los riesgos al cambio climático, existe la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, en la cual hace referencia a tener en cuenta la alta vulnerabilidad de las poblaciones más pobres y los grupos “en riesgo”, como los pueblos indígenas y poblaciones rurales en general, e incorporar el enfoque de género para hacer frente a los efectos del cambio climático (Ministerio del Ambiente —MINAM—, 2015); el Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC) busca guiar las acciones de las distintas entidades del Estado peruano dentro del marco de sus competencias vinculadas con la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, además establece la incorporación y articulación de objetivos de género y seguridad alimentaria en la estrategia para la pesca, acuicultura y el cambio climático (MINAM, 2019).

Recientemente, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú, el cual busca atender a la inclusión social como herramienta para superar las brechas de género y desigualdades estructurales basadas en construcciones sociales y diferencias en el acceso a los recursos con la finalidad de producir cambios sostenibles (MINAM, 2021), sin embargo, a pesar de los avances en inclusión de igualdad de género en planes y estrategias nacionales, estas no son del todo reflejadas en campo, en especial con respecto al rol de las mujeres en la pesca, cuya mención o inclusión en estos documentos es escasa o nula, lo que reflexiona del poco nivel de investigación sobre el tema y la escasa visibilidad de este grupo social en el país, trayendo como consecuencia que los programas o proyectos sean irreales o estén basados en supuestos falsos, lo que enfatiza la importancia de conocer las interacciones sociales de las mujeres en las comunidades pesqueras y, principalmente, aumentar su visibilidad e inclusión como grupos específicos y con dinámicas sociales específicas.

Con respecto a recomendaciones, instituciones como la FAO (2016) han propuesto la formulación de políticas públicas enfocadas en el fortalecimiento de las mujeres en la pesca y acuicultura que contemplen acciones como: mejorar las bases de información disponibles, incentivar la participación de nuevas generaciones de mujeres, promover la participación de las mujeres en las organizaciones gremiales, mejorar su acceso a la educación y la capacitación técnica, fomentar el trabajo decente, aumentar su acceso a los bienes productivos y diseñar e implementar políticas y programas que apoyen a este sector de la población.

Sin embargo, es de suma importancia contar con medidas endógenas del grupo de mujeres para la inclusión de estas en la planificación de proyectos de adaptación en áreas marinas y costeras; por tal motivo, en conjunto con el mismo grupo de mujeres de las caletas de El Ñuro y Los Órganos, se logró identificar y co-diseñar las siguientes acciones afirmativas aplicables a las dos caletas estudiadas:

a. Fortalecimiento de capacidades sobre procesamiento de recursos hidrobiológicos: cortes de pescado, congelado del producto y buenas prácticas de manipuleo.

b. Acceso a capitales físicos construidos como un centro de procesamiento de recursos hidrobiológicos, con equipamiento necesario para un adecuado desarrollo de la actividad (cajas, balanzas, cooler de conservación y equipamiento de protección).

c. Participación continua de los programas alimentarios, como el Programa Nacional “A comer pescado” del Ministerio de la Producción.

d. Mayor participación de las mujeres en las operaciones de pesca.

e. Fortalecimiento de capacidades en actividades alternas a la pesca, como: producción de biofertilizantes, artesanías con derivados de pesca, artesanías con cuero de pescado, acuicultura sostenible y gastronomía.

f. Capacitación sobre emprendimiento y liderazgo, así como el acompañamiento para la creación de empresas.

g. Contar con espacios para reuniones como una “Casa de la Mujer”.

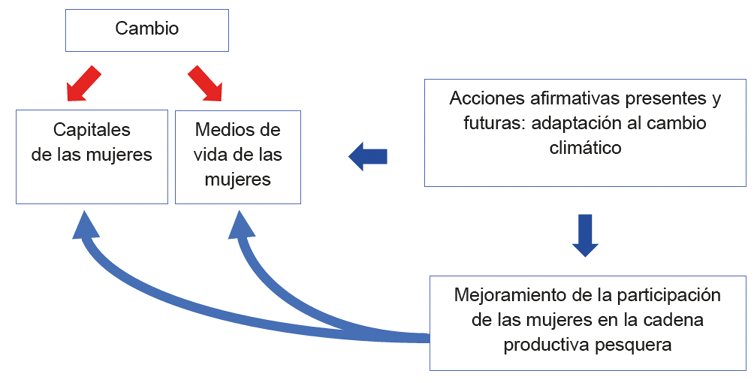

Si bien es cierto, las acciones afirmativas están orientadas a determinado grupo, estas reflejan la necesidad de las mujeres de mejorar y reforzar sus capitales existentes, en especial el capital humano al mejorar sus capacidades educativas; capital social por medio del fortalecimiento de su red de apoyo existente en las zonas; capital político al mejorar la gobernanza y reforzando el liderazgo de ellas en las zonas; y capital económico al brindarles mayor acceso a recursos financieros. Estas acciones afirmativas comprenden el fortalecimiento y la optimización de actividades que ya se están desarrollando dentro la cadena productiva pesquera, pero también se proponen nuevas actividades innovadoras futuras, que requerirán del apoyo de instituciones para contar con nuevos espacios, terrenos y locales donde implementar estos nuevos medios de vida alternativos o complementarios a la actividad pesquera artesanal (Figura 3).

Figura 3. Relación entre capitales, medios de vida y acciones afirmativas conducentes al reconocimiento de las mujeres en la cadena productiva pesquera

Fuente: Elaboración propia, 2021.

4.5. INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER EN ESTRATEGIAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO

En el marco del Proyecto “Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en el Ecosistema Marino Costero del Perú y sus Pesquerías (PAMC)”, financiado por el Fondo de Adaptación (AF), se impulsó y evaluó el involucramiento de las mujeres en acciones afirmativas para reducir la vulnerabilidad climática y mejorar la resiliencia climática de las mujeres pertenecientes a grupos pesqueros. En este proyecto se involucró a 277 mujeres en la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático que mejorarán sus medios de vida productivos, tales como: producción de biofertilizantes a partir de residuos de pesca, producción de artesanías con insumos marinos, gastronomía con productos pesqueros y ecoturismo pesquero vivencial. Estas estrategias en un corto plazo han logrado establecerse como un medio de sustento para sus familias y han sido experiencias de éxito en las caletas de El Ñuro y Los Órganos (Zavala, 2023).

Durante la intervención del proyecto PAMC, estas medidas han demostrado ser alternativas viables a los medios de vida productivos convencionales en las zonas marinas y costeras, muchas de ellas innovadoras e incluyentes, dando un sustento adecuado a grupos de mujeres y jóvenes. Cabe resaltar que la producción de biofertilizantes a base de desechos de pescado ha logrado establecerse como una actividad productiva exitosa en la zona a cargo de la Asociación de Productoras de Biofertlizantes de El Ñuro y la Asociación de Productoras de Biofertlizantes de Los Órganos (Zavala, 2023), que complementa los ingresos económicos de las mujeres, y a la vez mitiga el problema de contaminación por residuos hidrobiológicos en las caletas pesqueras artesanales; por lo tanto, esta actividad ha demostrado ser económica, social y ambientalmente sostenible, lo que la hace una medida de adaptación recomendable para replicar en otras zonas pesqueras, en especial orientada a grupos de mujeres emprendedoras (PRODUCE, 2023).

Otra medida de adaptación importante implementada durante el proyecto fue el desarrollo de la actividad turística en la zona, en especial en los rubros de gastronomía y artesanía, orientadas al desarrollo de capacidades en grupos de mujeres como complemento a su participación en la actividad pesquera. Diversas actividades como la producción de joyas con perlas realizada por la Asociación de Artesanos “Perlas de Cabo Blanco” (Perlas de Cabo Blanco —PCB—, 2023), y el mejoramiento de los servicios gastronómicos brindados por mujeres en la caleta El Ñuro, han logrado establecerse como opciones socialmente sostenibles, por ser compatibles con las actividades que ya realizan. De esta manera, las mujeres han aprendido que existen alternativas complementarias a la pesca artesanal en la zona, valorando así su vasta riqueza gastronómica, la revalorización de los recursos hidrobiológicos y el esfuerzo involucrado en su obtención, una historia que es contada de manera implícita por ellas al momento de mejorar su bagaje gastronómico.

La actividad de producción de joyas, si bien, es una actividad nueva, se ha establecido por complementar dos actividades resaltantes: (i) el cultivo de concha perlera (Pteria sterna) realizada por un grupo de pescadores de las caletas de El Ñuro y Cabo Blanco; y (ii) la producción de joyas artesanales, las cuales son elaboradas por un grupo de mujeres jóvenes de la caleta de Cabo Blanco, quienes con el apoyo de diferentes instituciones han logrado desarrollar sus capacidades productivas y empresariales para la comercialización de estos productos, convirtiéndose en un sustento económico para sus familias y desarrollando su empoderamiento social y liderazgo, con el fin de ser agentes de cambio en sus comunidades.

Finalmente, cabe señalar que según el Catálogo de medidas de adaptación (MINAM, 2022), definidas para el Perú, las actividades implementadas por las mujeres en las caletas de El Ñuro y Los Órganos están alineadas a la medida “PAC6: Fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas orientadas a diversificación económica y actividades complementarias para la pesca artesanal en un contexto de cambio climático”, la cual tiene como enfoque transversal al eje de “Género e interculturalidad”.

5. CONCLUSIONES

Las mujeres siempre han sido consideradas como un grupo vulnerable, con menos oportunidades, poco acceso a recursos económicos y naturales, y expuestas a diferentes situaciones de violencia. Por esa razón es imperativo determinar la situación de las mujeres en diferentes contextos y culturas, con el fin de determinar acciones afirmativas que potencien sus fortalezas y puedan empoderarlas económica y socialmente. Por tanto, un adecuado análisis situacional, así como la realización de consultas participativas permitirá identificar las adecuadas acciones afirmativas, lo cual determinará el éxito de implementación de programas y proyectos de resiliencia y adaptación al cambio climático, que consideren como eje principal el enfoque de género, considerando las diferencias de vulnerabilidad climática que existen entre hombres y mujeres.

La situación de las mujeres en la pesca artesanal no difiere mucho de otros sectores productivos: trabajos poco remunerados e informales, poca representación en posiciones de toma de decisiones, poco reconocimiento de su participación en la cadena productiva y poco equipamiento para realización de actividades de procesamiento. Lo anterior enfatiza la importancia de realizar un análisis situacional de grupos de mujeres participantes en la pesca artesanal para identificar acciones afirmativas que apoyen a estas poblaciones.

La caracterización de los capitales de las mujeres participantes en la pesca artesanal permitió identificar fortalezas en recursos naturales, debido a su proximidad a ecosistemas marinos y costeros ricos en recursos hidrobiológicos y fauna, así como recursos sociales gracias al esquema de organización y cohesión que existe entre ellas, y a sus redes de apoyo bien constituidas. Sin embargo, también se destaca la necesidad de apoyo externo para reforzar sus capitales culturales, políticos, financieros y físicos. La caracterización de los medios de vida también reveló que el manipuleo es el principal medio de vida productivo en las dos caletas estudiadas, lo que demuestra que es un medio importante para la obtención de recursos económicos para su sustento económico.

El análisis de la carga laboral de las mujeres en la cadena productiva de la pesca artesanal mostró una participación activa e importante, pues trabajan en procesos de preparación, manipuleo, venta primaria, transporte y venta final; pero tienen una participación minoritaria o escasa en actividades de pesca u obtención de recurso hidrobiológico en el mar. De este modo, a pesar de la relevante participación de las mujeres en actividades pre- y post- pesca, estas actividades son invisibilizadas, poco remuneradas y bajo malas condiciones de trabajo. Las mujeres tienen una responsabilidad importante al cumplir con diversas actividades dentro de la cadena productiva, sin embargo, a pesar de esta consigna, ellas no forman parte de las asociaciones como pescadoras propiamente dichas, y solo en casos excepcionales participan como dueñas de embarcaciones.

Cabe resaltar también que la carga laboral diaria de las mujeres como cuidadoras del hogar y de la familia, les genera una sobrecarga y desgaste físico, al considerar estas actividades como una labor obligatoria por su condición de mujer, que no recurre a un gasto de esfuerzo ni de tiempo, con respecto a la labor de los hombres pescadores, y que esta carga fue mucho mayor durante la pandemia de la COVID-19.

Así también se encontró que las mujeres no son ajenas a conceptos como el cambio climático y cómo las afecta, reconocen cómo este altera al ecosistema marino y a la vez sus medios de vida productivos, los cuales se hacen escasos por la poca disponibilidad de los recursos hidrobiológicos en las zonas, por lo que han buscado formas de adaptarse a este por medio de actividades productivas alternativas. Además, identificaron diversas medidas de adaptación en las que actualmente las mujeres están involucradas, tales como: producción de biofertilizantes, acuaponía, ecoturismo, gastronomía y fabricación de artesanías.

Finalmente, para futuros proyectos de pesca artesanal con enfoque de género se recomienda tomar en cuenta el fortalecimiento de las actividades de procesamiento con valor agregado y la diversificación las actividades económicas; estas acciones afirmativas permitirán a las mujeres contribuir a la adaptación al cambio climático en la pesca artesanal, a través de nuevas actividades y emprendimientos. Si bien, las mujeres cuentan con varios capitales disponibles en su entorno, no son del todo accesibles para ellas; por otro lado, sus medios de vida productivos son limitados, impidiendo contar con medios de sustento dignos. Aunque su participación en la cadena productiva de la pesca artesanal es importante, no ocurre bajo condiciones justas y equitativas, asimismo, tampoco son consideradas en los espacios de toma de decisiones, lo que conlleva a que sus necesidades no sean atendidas.

Por estas razones, es urgente implementar estas acciones afirmativas recomendadas, orientadas a proporcionar oportunidades y satisfacer las necesidades de las mujeres, con el objetivo de que en el futuro sean menos vulnerables y más resilientes al cambio climático.

REFERENCIAS

Aguilar, L. (2001). Sobre marinos, marinas, mares y mareas: perspectiva de género en zonas marino-costeras. UICN. 1° ed. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2000-042.pdf.

Alfaro, M. (1999). Develando el género: elementos conceptuales básicos para entender la equidad. Serie Hacia la Equidad. Unión Mundial Para la Naturaleza. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/modulo9.pdf.

Alfaro-Shigueto, J., Mangel, J. C., Pajuelo, M., Duttonc, P. H., Seminoff, J. A. y Godley, B. J. (2010). Where small can have a large impact: Structure and characterization of small-scale fisheries in Peru. Fisheries Research. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2010.06.004.

Ameyaw, A. B., Breckwoldt, A., Reuter, H. y Aheto, D. W. (2020). From fish to cash: Analyzing the role of women in fisheries in the western region of Ghana. Marine Policy, 113. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103790.

Blake Training Center (2024). Food safety glossary. BTC. https://www.blaketraining.co.uk/food-safety-glossary.

Chambers, R. y Conway, G. (1991). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. IDS Discussion Paper, 296. https://publications.iwmi.org/pdf/H_32821.pdf

Chamorro, A., Echevin, V., Dutheil, C., Tam, J., Gutiérrez, D. y Colas, F. (2021). Projection of upwelling-favorable winds in the Peruvian upwelling system under the RCP8.5 scenario using a high-resolution regional model. Clim Dyn. https://doi.org/10.1007/s00382-021-05689-w.

Colgan, J., McDougall, C., Murray, U., Spillane, C., McKeown, P. y Hossain, E. (2019). Can climate-smart aquaculture enable women’s empowerment in rural Bangladesh? Penang, Malaysia: CGIAR Research Program on Fish Agri-Food Systems. Program Brief: FISH-2019-11. https://digitalarchive.worldfishcenter.org/bitstream/handle/20.500.12348/3842/ed1b064b71872507b61e22c704f54739.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Convenio de Ramsar (2018) Proyecto de resolución sobre humedales y el género. https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop13doc.18.20_dr_gender_s.pdf.

Convenio Sobre la Diversidad Biológica (2014). Plan de Acción sobre Género 2015- 2020. https://www.cbd.int/gender/doc/CBD-GenderPlanofAction-ES-WEB.pdf

Delaney, A. E., Schreiber, M. A. y Alfaro-Shigueto, J. (2019). Women’s contribution to sustainable coastal households and communities: examples from Japan and Peru. Maritime Studies. https://doi.org/10.1007/s40152-019-00150-5.

Echevin, V., Gévaudan, M., Espinoza-Morriberón, D., Tam, J., Aumont, O., Gutiérrez, D. y Colas, F. (2020). Physical and biogeochemical impacts of RCP8.5 scenario in the Peru upwelling system. Biogeosciences, 17, 3317-3341. https://doi.org/10.5194/bg-17-3317-2020, 2020.

Estrella, C. y Swartzman, G. (2010). The Peruvian artisanal fishery: Changes in patterns and distribution over time. Fisheries Research, 101, 133-145. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2009.08.007.

Figueroa, J., González, S., Mamani, E., Melgar, V., Zevallos, M.P., Díaz, L., Gonzáles, C., Vásquez, M., Córdova, F., Velásquez, M., Huerta, G. y Arteaga, R. (2019). Visibilización del rol de la mujer en la pesca artesanal y en la gestión participativa de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. SERNANP.

Flora, C. B., Flora J. L. y Fey, L. (2004). Rural Communities. Legacy and change. Westview Press.

Galarza, E. y Kámiche, J. N. (2015). Pesca artesanal: oportunidades para el desarrollo regional. Universidad del Pacífico. https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1013/DI3.pdf.

Guevara-Carrasco, R. y Bertrand, A. (Eds.). (2017). Atlas de la pesca artesanal del mar del Perú. IMARPE-IRD. https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3167.

Gutiérrez, D., Akester, M. y Naranjo, L. (2016). Productivity and Sustainable Management of the Humboldt Current Large Marine Ecosystem under climate change. Environmental Development, 17. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.11.004

Imbach, A. C. (2016). Estrategias de vida. Analizando las conexiones entre la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales y los recursos de las comunidades rurales. Geolatina Ediciones. https://www.academia.edu/25974254/ESTRATEGIAS_DE_VIDA.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012). Primer Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo. http://censos.inei.gob.pe/cenpar.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2021). Annex VII: Glossary [Matthews, J. B. R., J. S. Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, V. Möller, C. Méndez, R. van Diemen, A. Reisinger, S. Semenov (ed.)]. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_AnnexVII.pdf.

López-Ercilla, I., Solano, N., Marcos, S. y Valdez, D. (2019). Participación de las mujeres en la cadena de valor de tres pesquerías ribereñas en México. DataMares. InteractiveResource. https://datamares.org/stories/participacion-de-las-mujeres-en-la-cadena-de-valor-de-tres-pesquerias-riberenas-en-mexico/?lang=es.

Marugán Pintos, B. (2020). Género. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 18. https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5273.

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2017). Guía sobre el enfoque de igualdad de género y derechos humanos en la evaluación. Orientaciones para su incorporación en el proceso de evaluación. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2017/06/Guide%202%20-%20MIDEPLAN-compressed.pdf.

Ministerio del Ambiente. (2015). Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. MINAM. https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/ENCC-FINAL-250915-web.pdf.

Ministerio del Ambiente (2019). Plan de Acción en Género y Cambio Climático. MINAM. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/374076/PLAN-G%C3%A9nero-y-CC-16-de-JunioMINAM_MIMP.pdf?v=1569542513.

Ministerio del Ambiente (2021). Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático del Perú: un insumo para la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. MINAM. https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/1955977-096-2021-minam.

Ministerio del Ambiente (2022). Catálogo de medidas de adaptación. MINAM. https://repositoriodigital.minam.gob.pe/bitstream/handle/123456789/686/Cat%c3%a1logo%20MACC-NDC%202021.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Ministerio de la Producción (2016). Diagnóstico de vulnerabilidad actual del sector pesquero y acuícola frente al cambio climático. Tomo II: Identificación y caracterización del ámbito de estudio y determinación de grupos vulnerables. PRODUCE. https://www.produce.gob.pe/documentos/pesca/dgsp/publicaciones/diagostico-pesquero/Tomo-2.pdf.

Ministerio de la Producción (2018). Plan de supervisión de la gestión administrativa de los desembarcaderos pesqueros artesanales no transferidos. PRODUCE. Res. Dir. 320-2018-PRODUCE/DGPA. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/203868/96956_1.pdf?v=1594247165

ONU Mujeres. (2017). Profundicemos en términos de género: Guía de terminología y uso del lenguaje no sexista para periodistas, comunicadoras y comunicadores. Guatemala.

Organización de las Naciones Unidas (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2013). Política de igualdad de género de la FAO. Roma. http://www.fao.org/docrep/018/i3205s/i3205s.pdf.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016). El rol de la mujer en la pesca y la acuicultura en Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Integración, sistematización y análisis de estudios nacionales. Informe final. http://www.fao.org/3/a-i5774s.pdf.

Perlas de Cabo Blanco (2023). Perlas de Cabo Blanco. PCB. https://www.perlasdecaboblanco.com.

Proyecto Adaptación Marino Costero (2020). Consultoría para el fortalecimiento de la gobernanza para mejorar la relación y participación actual de los actores clave involucrados (Informe de diagnóstico). Proyecto Adaptación Marino Costero. PROFONANPE. https://repositorio.profonanpe.org.pe/handle/20.500.14150/2411.

Quipúzcoa, L., Tam, J. y Gutiérrez, D. (2023). Estudios de líneas de base en áreas costeras asociadas a Huacho y Máncora: Presentación. Inf Inst Mar Perú, 50(2), 135-146.

Rahma, A., Amani, A., Kuijpers, R., Smits, E. y Kruijssen, F. (2022). Climate change, gender and aquatic food systems: call for action to address gender and social inequalities matters in the nexus. Penang, Malaysia: Resilient Aquatic Food Systems for Healthy People and Planet initiative. Program Brief: RAqFS-2022-10. https://digitalarchive.worldfishcenter.org/bitstream/handle/20.500.12348/5305/090a24b64847d1567e9b47f659f62d0d.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Romeo, C. y McConney, P. (2022). Gender and livelihoods in the fisheries value chain of blackfish in Barrouallie, St. Vincent and the Grenadines. CERMES Technical Report No 105. Centre for Resource Management and Environmental Studies (CERMES), University of the West Indies, Cave Hill Campus, Barbados. https://www.cavehill.uwi.edu/cermes/docs/technical_reports/romeo_mcconney_2022_blackfish-fvc_svg_ctr_105.aspx.

Salamanca, M. y Martín-Crespo, C. (2007). El muestreo en la investigación cualitativa. NURE investigación, 27, ESP. https://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/340/330.

Siles, J., Prebble, M., Wen, J., Hart, C. y Schuttenberg, H. (2021). Un mar de oportunidades: Avance de las dimensiones de género en la pesca. UICN. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2019-040-Es.pdf.

Zapata, F. y Rondán, V. (2016). La Investigación Acción Participativa: Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña. Instituto de Montaña. https://mountain.pe/recursos/attachments/article/168/Investigacion-Accion-Participativa-IAP-Zapata-y-Rondan.pdf.

Zavala, R., Gutiérrez, D., Morales, R., Grünwaldt, A., Gonzales, N., Tam, J., Rodríguez, C. y Bucaram, S. (Eds.). (2019). Avances del Perú en la adaptación al cambio climático del sector pesquero y del ecosistema marino-costero. Monografia No. IDB-MG-679. https://repositorio.imarpe.gob.pe/bitstream/20.500.12958/3509/1/Avances%20del%20Per%c3%ba_en_la_adaptaci%c3%b3n_al_cambio_clim%c3%a1tico_del_sector_pesquero.pdf.

Zavala, J. (2023). Proyecto: “Adaptación a los impactos del cambio climático en el ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías” (Informe N°2023-PRODUCE/001). Modelo de informe de evaluación final de programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable

1 Global Environment Facility.

2 Manipuleo: cualquier operación en la producción, preparación, procesamiento, empaque, almacenamiento, transporte, distribución y venta de alimentos (Blake Training Center, 2024).

3 Los patrones son las personas propietarias de embarcaciones.

4 Desembarcadero Pesquero Artesanal: infraestructura pesquera artesanal en donde se desarrolla principalmente las actividades de desembarque, comercialización y tareas previas, de los recursos hidrobiológicos destinado al consumo humano directo (PRODUCE, 2018).