Rev. Ciencias Sociales #184. 2024 (II)

ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN ELECTRÓNICO: 2215-2601

Análisis comparativo de la normativa contra el acoso sexual vigente en universidades públicas de Centroamérica1

Comparative analysis of the regulations against sexual harassment in public universities in Central America

Éricka García Zamora*

Tipo de documento: artículo académico

Fecha de ingreso: 03/10/2023 • Fecha de aceptación: 06/05/2024

Resumen

El objetivo de este artículo es comparar la normativa sobre acoso sexual de las principales universidades públicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con el fin de establecer su alcance en tres líneas centrales: a) existencia de una regulación específica sobre este tipo de violencia, b) conceptualización del acoso sexual y, c) valoración de los mecanismos establecidos en relación con el enfoque de derecho que predomina en lo que atañe a derechos de las víctimas, la prescripción de este delito y, por último, las condiciones para la elevación y ratificación de las denuncias presentadas. El abordaje metodológico es cualitativo y la investigación es documental con base en fuentes primarias relacionadas con las normas y protocolos promulgados en las instituciones de educación superior y con fuentes secundarias. La investigación se circunscribe al periodo 1996-2020. Se concluye que la normativa existente responde a un modelo garantista de los procedimientos disciplinarios, enfocado en lo procedimental con base en normas consideradas apolíticas, el cual no toma en cuenta la variable sexo ni la asimetría de poder recurrente en las relaciones entre las partes involucradas.

Palabras clave: Centroamérica, normativa, educación superior, acoso sexual, reglamento jurídico

Abstract

The objective of the article is to compare the regulations on sexual harassment of the main public universities of Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica and Panama, in order to establish their scope in three central lines: a) existence of a specific regulation on this type of violence, b) conceptualization of sexual harassment and, c) evaluation of the established mechanisms in relation to the model or vision of the prevailing legal approach regarding the rights of victims, the statute of limitations for this crime and finally, the conditions for the elevation and ratification of the complaints submitted. The methodological approach is qualitative, and the research is documentary based on primary sources related to the standards and protocols promulgated in HEIs and secondary sources. The research is limited to the period 1996-2020. It is concluded that the existing regulations respond to a guaranteed model of disciplinary procedures that does not consider the variable sex or the asymmetry of the relationships between the parties involved.

Keywords: Central America, educational system, higher education, sexual harassment, legal regulations

_________

* Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

ericka.garcia.zamora@una.cr

https://orcid.org/0000-0003-3594-0433

Introducción

El abordaje de la reglamentación universitaria contra el acoso sexual parte de dos premisas fundamentales, por un lado, la consideración de esta como un instrumento importante en términos de la materialización de los derechos y, por otro lado, el establecimiento de las obligaciones que tienen las personas en comunidades académicas específicas, en concordancia con las realidades sociales. En esa línea, se destaca la relevancia de atender en el ámbito universitario lo concerniente al acoso sexual.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013), el acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. Este constituye una manifestación de la discriminación de género y una forma específica de violencia contra las mujeres, la cual, representa una violación de los derechos fundamentales. La discriminación de género se refiere a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres de los derechos humanos y las libertades, como los derechos laborales. Por su parte, la violencia contra la mujer se entiende como toda acción o conducta basada en su pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado su muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Se admite que la violencia es la manifestación más grave de la discriminación contra las mujeres.

El estudio es importante porque permite no solo conocer la normativa vigente en las principales universidades públicas de Centroamérica, ya que no se ubican investigaciones que profundicen estos temas en la región, sino también examinar el alcance de esa normativa, pues la existencia de un reglamento específico se considera un indicador de la relevancia dada a la atención del acoso sexual como un tipo de violencia de género, en el ámbito de las universidades públicas en la región centroamericana. Este constituye, a su vez, una expresión del interés institucional en el logro de procesos disciplinarios con mayores garantías jurídicas y protección para las personas víctimas de violencia sexual.

Breve contexto del problema

Según la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León y ONU Mujeres2 (2019), en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 54,25 % de las personas consultadas en un estudio sobre el acoso sexual manifiestan haber sufrido esta forma de violencia dentro de su unidad académica. Los tipos de acoso sexual que predominan son miradas lascivas (52,5%) y piropos (45,6%), manifestaciones ante las cuales la mayoría de las personas sintieron incomodidad (77,6%). En relación con el sexo de la persona acosadora, el 93,6 % (737 casos) corresponde a hombres, frente al 6,4% de mujeres (50). La intención de denuncia en estos casos es del 49,4%. Para el 93% de las personas que denunciaron, este acto no ha sido efectivo por a) falta de voluntad de las autoridades, b) la carencia de un protocolo institucionalizado y divulgado sobre el procedimiento de denuncia, c) la ausencia de un ente responsable que dé seguimiento a las denuncias y dé respaldo a las víctimas, y d) desconocimiento de la forma correcta para atender los casos y brindar una solución.

Según Herrera (2023), en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entre el 2018 y el 2022, la Unidad contra el Acoso Sexual dio 276 orientaciones por posibles casos de acoso sexual expuestos por personas estudiantes, únicamente 60 llegaron a una denuncia formal. En esa línea, el diario En Alta Voz (Cuando el acosador está cerca. El acoso sexual en los campus de la UNAH es frecuente, 2023) expone que la UNAH ha registrado dentro sus campus a nivel nacional 96 casos de acoso sexual en los últimos 10 años, asimismo, en el 2023 se han registrado 12 denuncias de acoso sexual a nivel nacional, con lo que se evidencia el alcance de esta problemática.

Por su parte, en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), un 42% de estudiantes declaran que han sufrido hostigamiento sexual. De acuerdo con Carvajal et ál. (2022), de estas, el 47,4 % son mujeres y el 32,6 % son hombres. También se indica que los hombres hostigadores superan por mucho a las mujeres que hostigan. Según este estudio, los cuatro tipos de hostigamiento más recurrentes son: 1) le han desnudado con la mirada, 2) comentarios, conversaciones con contenido sexual o chistes subidos de tono; 3) silbidos o exclamaciones con contenido sexual, 4) preguntas sobre su vida sexual.

Estado del arte

Los principales antecedentes investigativos enfocados en el estudio de normativa institucional contra el acoso sexual en el ámbito universitario en países latinoamericanos que se ubican son, en primera instancia, la investigación titulada Políticas de educación superior sobre acoso sexual en Chile, realizada por Raquel Flores-Bernal (2019) de la Universidad Bernardo O’Higgins. En esta se estudia el acoso sexual en las universidades chilenas y se plantea la necesidad de que las instituciones tomen medidas de prevención del acoso y atención a las víctimas, y desarrollen acciones para su completa erradicación. El objetivo de la investigación fue analizar las ideologías de género presentes en normativas, protocolos y reglamentos cuyo propósito es prevenir el acoso sexual.

También destaca Olaya-Martínez (2020) con Rutas contra el silencio: análisis de los mecanismos para el manejo y prevención del acoso sexual al interior de la Universidad de Antioquia (Colombia), en la que se indaga, mediante un estudio de caso, el papel de las universidades como instituciones que deben garantizar la seguridad, integridad y salud del estudiantado, con base en la existencia de un protocolo de apoyo para las personas estudiantes víctimas de acoso sexual en la universidad.

Por su parte, Luz Escalera y Sandra Amador (2021) en Conocimiento de las acciones de prevención y denuncia del acoso sexual entre estudiantes de trabajo social de una institución de educación superior en México, describen los mecanismos utilizados en universidades estatales para atender la violencia de género, con el fin de analizar el nivel de conocimiento que tienen las personas estudiantes de estas medidas y acciones. La conclusión es que existe un alto desconocimiento por parte de la comunidad estudiantil de los mecanismos de denuncia del acoso sexual. En ese contexto, se destaca la importancia de la difusión de las políticas institucionales y el papel de la persona docente para el empoderamiento del estudiantado.

En esa misma línea, Sandra Quintero (2020) en El acoso y hostigamiento sexual escolar, necesidad de su regulación en las universidades, concluye que la práctica del hostigamiento sexual ha aumentado en el ámbito universitario y asevera que esto demuestra la necesidad de contar con protocolos escolares para la atención de situaciones de acoso sexual en estas instituciones.

También Nicholl Pachón-Montañéz (2019) de la Universidad Católica de Colombia realizó la investigación ¿Protocolos de atención o rutas de acción?: Una respuesta integral al acoso sexual en las universidades desde los mecanismos de protección institucional. La autora afirma que la violencia sexual en las universidades debe comprenderse como una expresión de la desigualdad basada en el género. Asimismo, destaca que los mecanismos de protección no toman en cuenta la violencia estructural, basada en un sistema que naturaliza las conductas de discriminación para el ejercicio de una imposición de poder patriarcal. Pachón subraya que no se debe considerar protocolo a una conjunción de acciones que establecen una ruta de acción circunstancial. Asimismo, señala que la participación de los colectivos y grupos en defensa de los derechos de la mujer es indispensable para el logro de una respuesta integral al acoso sexual que priorice la dignidad de las personas. Esta investigación constituye un insumo relevante, en tanto permite valorar el alcance de la normativa existente en términos del establecimiento de una ruta de acción que supere la atención circunstancial de las denuncias de acoso sexual.

Otro antecedente importante es la investigación titulada Las universidades frente a la violencia de género. El alcance limitado de los mecanismos formales, realizada por Helena Varela en 2020, en la que se subraya la proliferación de las acusaciones de acoso sexual en las instituciones de educación superior y la variedad de las respuestas institucionales dadas a esta problemática en universidades públicas y privadas de México. Se identifica la pasividad o el silenciamiento como una medida derivada de la noción de que las situaciones de violencia de género responden a hechos aislados que deben abordarse individualmente; en otros casos, las universidades optaron por mecanismos formales que permitieran atender los casos. Varela destaca la necesidad de encontrar vías alternativas para la denuncia de los casos de violencia sexual, porque los canales formales parecen no estar respondiendo a las necesidades de las víctimas (2020).

En esa línea, José Angel Fernández (2022) en Los protocolos universitarios contra el acoso, la violencia y la discriminación: una tensión entre feminismo y bienestarismo, se centra en la tensión entre una comprensión garantista y bienestarista de los procedimientos disciplinarios y las propuestas feministas de protección de los derechos de las víctimas que deriva en problemas de interpretación en la aplicación de protocolos contra el acoso, la violencia y la discriminación (PAVD). El autor concluye que los protocolos han supuesto un cambio estructural en la manera de tratar estas problemáticas, no solo respecto a los procedimientos disciplinarios y el diseño institucional, sino también en cuanto a las prácticas de la comunidad universitaria (Fernández, 2022). Esta investigación brinda insumos teóricos relevantes para el desarrollo del artículo, ya que las diferencias procedimentales sobre los derechos de las víctimas, la prescripción y las condiciones para la elevación y ratificación de las denuncias pueden interpretarse con base en el predominio, ya sea de un modelo de seguridad ciudadana (punitivista) o del modelo bienestarista o no punitivista, asociado con la justicia restaurativa. Este abordaje punitivista o de justicia restaurativa depende de la norma nacional vigente y del tipo de violencia sexual, específicamente del tipo de acoso y su alcance en la vulneración de los derechos de las víctimas. En otras palabras, depende de la tipificación del delito de acoso sexual de cada país.

Derivado de lo anterior, el objetivo de este artículo es comparar la normativa sobre acoso sexual de las principales universidades públicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con el fin de establecer su alcance en tres líneas centrales: a) existencia de una regulación específica sobre este tipo de violencia, b) conceptualización del acoso sexual y c) valoración de los mecanismos establecidos en relación con el modelo de derecho que predomina en lo que atañe al derechos de las víctimas, la prescripción de este delito y, por último, las condiciones para la elevación y ratificación de las denuncias presentadas. El análisis se basa en los postulados de la teoría feminista del derecho.

Teoría feminista del derecho

El Derecho normativiza lo social en la práctica. El establecimiento de códigos, legislaciones, normas y disposiciones definen como modelo ideal una manera de entender los diferentes tipos de relaciones sociales que estructuran la sociedad en un contexto y momento histórico específicos (Campos, 2008). Así, la estructura social es impuesta en la práctica por el Derecho.

Una vez que se admite esta funcionalidad, la ley pasa a constituir un campo de lucha, desde el que se establece y, por tanto, se puede transformar el esquema jerárquico de la sociedad (Segato, 2021). En ese escenario, la noción de diferencia sexual ha sido central para justificar los límites impuestos a la universalidad de los derechos individuales, ya que el supuesto individuo abstracto utilizado en el discurso jurídico nunca ha sido un elemento neutro, sino masculino (Scott, 1998).

Como consecuencia, el Derecho que existe es un derecho sexista (Sachs y Wilson, 1978), basado en una praxis jurídica androcéntrica que se plasma en sentencias que afectan a las mujeres en todos los ámbitos (Campos, 2008). Aquello que Nussbaum (2022) denomina la cultura del poder masculino se desarrolla en jerarquías que mantienen el statu quo y facilitan la impunidad de quienes cometen actos de violencia sexual, es decir, se resisten a la responsabilización de quienes han cometido actos de violencia sexual.

En ese sentido, se destaca que la falta de normas claras sobre el tratamiento de esos delitos, o su inefectividad, no solo hace posible que esos actos se practiquen con impunidad, sino que permite que sus perpetradores se sientan por encima de todo y de todos. Se observa, entonces, que la ley tiene el poder simbólico de dar forma a la realidad social mediante su eficacia simbólica, es decir, su poder de denominación (García, 1995).

Es importante contemplar que el poder y la legitimidad inherentes al sistema de nombres que la eficacia simbólica instaura hacen públicas las posibilidades de aspirar a derechos, garantías, protecciones, denuncias, entre otros, así pues, hacen posible que las personas identifiquen sus problemas y aspiraciones. Este carácter de propaganda del discurso del Derecho incide —de forma indirecta— en el sustrato prejuicioso del que emanan las violencias (Segato, 2021).

En otras palabras, la (in) visibilización de aspectos centrales de la vida en sociedad en el discurso del derecho incide en que las personas puedan pensar o no en esas cuestiones como posibilidades reales en sus vidas. De ahí la importancia de abordar el contenido explícito de la normativa, en términos de indagar qué se dice y cómo se dice, en este caso, sobre el acoso sexual.

Crítica feminista al derecho

La crítica feminista al Derecho subraya que no basta con eliminar toda forma de discriminación en los textos legales, sino que hay que examinar críticamente cómo se interpretan y aplican las leyes. En esa línea, es indispensable indagar cómo el Derecho ha tratado históricamente a las mujeres (Barrere, 1992), así como establecer reglas y procedimientos claros que las hagan efectivas y ofrezcan protección a las personas que denuncien actos violentos (Nussbaum, 2022).

La principal crítica al derecho liberal se centra en el mito que relaciona la legitimidad con el principio de legalidad, es decir, enfatiza los problemas de legitimación que conllevan las decisiones judiciales que se fundamentan en el formalismo jurídico, específicamente, respecto al desarrollo de un modelo de dominación jurídica presuntamente basada en normas abstractas y generales, consideradas como neutrales y apolíticas. Lo anterior constituye una promoción de la aceptación de las decisiones jurídicas como decisiones mecánicas, producto de la racionalidad formal, sin incidencia de las subjetividades (Kairys, 1998).

De esta manera, se ponen en cuestión las ideas de sujeto de derecho y de norma jurídica. El sujeto de derecho cuyo referente era el individuo desencarnado del Estado de Derecho liberal, debe encarnarse en el estado social y democrático de Derecho. Por otra parte, respecto a las normas jurídicas, la crítica feminista procura desenmascarar la idea de que estas sirven de instancia objetiva y general para la resolución de conflictos, aplicadas por sujetos neutrales. Esta idea ha generado un mecanismo de dominación masculina, ya que la fundamentación de este ejercicio se basa en el ejercicio del poder de los hombres sobre las mujeres (Campos, 2008).

¿Garantismo vrs. Feminismo?

Según Barrere (1992), el garantismo se entiende como una ideología jurídica que inspira la estructura del Estado liberal (Estado de Derecho) y conforma los valores jurídicos modernos, enfatizando el desarrollo y la actualización constante de unos derechos y libertades en una crisis permanente de materialización. Formalmente, el garantismo procura tutelar las libertades de los ciudadanos ante la indeterminación de las prohibiciones y la arbitrariedad de las condenas. Las garantías consisten, entonces, en la estricta legalidad de los delitos y en la verdad formal de su comprobación procesal. Frente a esta postura, el feminismo atiende la realidad social, apelando a una reconceptualización de esta desde la crítica al androcentrismo característico del discurso teórico-jurídico. El propósito del feminismo es deconstruir críticamente una serie de conceptos jurídicos sexistas y construir otros, es decir, la deconstrucción y reconstrucción conceptual del Derecho.

Por lo anterior, el feminismo necesita instrumentalmente al garantismo en términos de elaborar técnicas garantistas destinadas, específicamente, a la lucha contra la subordinación de las mujeres (Barrere, 1992), aunque se debe reconocer que los avances en la protección de la libertad sexual de las mujeres y en la persecución del acoso y la agresión sexual son el resultado de una labor de décadas del movimiento feminista (Nussbaum, 2022).

Acoso sexual, discriminación basada en el sexo

En ese marco, “el debate sobre qué tipo de comportamiento constituye acoso sexual se vuelve sobre cómo el sistema legal ‘ve’ a las mujeres y a los hombres” (Cornell, 1995, p. 79). De acuerdo con Berdahl (2007), el acoso es una conducta basada en el sexo, en tanto comportamiento que deroga, degrada o humilla a un individuo para proteger o incrementar su estatus en un contexto social que de forma general estratifica a partir de este elemento. Este constituye, entonces, una de las tantas manifestaciones de violencia sexual que se da en el sistema sexo-género que implica una relación desigual de poder de las mujeres con respecto a los hombres, pero no se reduce solo al sexo de las personas, porque también se da en una relación desigual de poder, en función de la edad, jerarquía, estatus, ámbito profesional y de conocimiento. Según Scott (1998), el denominado sistema sexo-género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y una forma primaria de relaciones significantes de poder. En estas relaciones intervienen otras categorías y otros grupos sociales.

Al respecto, ONU Mujeres (2011) subraya un aspecto relevante para el análisis y es que establece que para hacer frente al acoso sexual de forma efectiva, la normativa debe ofrecer una amplia protección a las víctimas frente al acoso que se puede producir por razón de una serie de características de estas basadas en el sexo, como la orientación sexual y la identidad o expresión de género.

Aspectos metodológicos

El estudio es de enfoque cualitativo. La base del análisis documental son los reglamentos de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Esto porque solo estas universidades públicas cuentan con normativa específica contra el acoso sexual. Uno de los principales hallazgos es que en las universidades estatales más importantes de El Salvador, Nicaragua y Panamá no existen reglamentos específicos contra el acoso sexual.

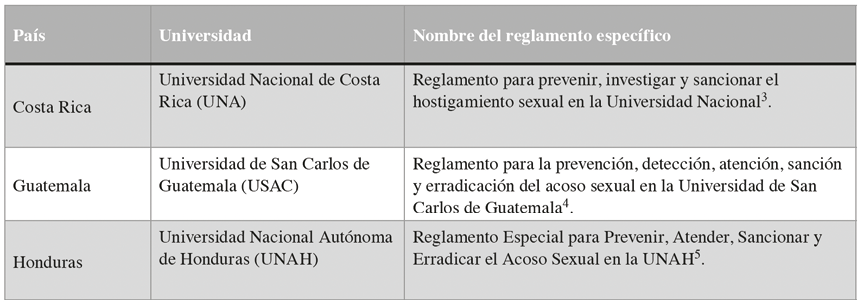

En el caso de Costa Rica se considera el Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en la Universidad Nacional, debido a su relevancia histórica, ya que este reglamento —promulgado en 1996— fue la primera normativa específica generada sobre acoso sexual en una universidad pública costarricense. En la Tabla 1, se expone el detalle de los reglamentos vigentes al 2024. Por lo anterior, en atención a las fechas de publicación de la normativa, la investigación se circunscribe al periodo 1996-2020.

Tabla 1. Reglamentos sobre acoso sexual de principales universidades públicas en Costa Rica, Guatemala y Honduras

Fuente: Elaboración propia, 2023. La información se obtuvo de los sitios web oficiales de las universidades UNA, USAC y UNAH.

Se ejecutó la técnica de análisis de contenido, la cual implicó la sistematización y categorización de la información expuesta en cada uno de los reglamentos. Los artículos específicos (textuales) constituyen la unidad de registro y de análisis. Las categorías de análisis son el énfasis o tópico normativo y los actores, asumidos como las personas u organizaciones que tienen una posición central o que potencian el inicio de una acción (Berelson, 1952). Para cada una de estas se establecen subcategorías: respecto a la materia, se aborda la conceptualización de acoso sexual; en lo concerniente a actores, se analizan los roles asignados en la normativa y su alcance en lo procedimental: derechos de las víctimas, la prescripción y las condiciones para la elevación y ratificación de las denuncias presentadas ante las instancias correspondientes, según cada caso. Estas categorías de análisis expresan o manifiestan diferencias significativas en los planteamientos reglamentarios en relación con el modelo de derecho predominante.

Existencia de marcos normativos nacionales y universitarios

Respecto a la existencia de marcos normativos nacionales sobre acoso sexual, se destaca que únicamente Costa Rica cuenta con una ley específica referente al acoso sexual. Este hallazgo permite contextualizar los procesos de generación de normativa específica referente al acoso sexual en las universidades públicas, dado que constituye un acercamiento a las realidades jurídicas particulares de cada país.

La OIT (2013, p. 7) identificó en América Latina y el Caribe las siguientes rutas de acción normativa para abordar el acoso sexual:

1. Criminalización del acoso sexual en el Código Penal.

2. Promulgación de normas específicas.

3. Integración como falta en los códigos de trabajo o en las leyes laborales.

4. Integración del acoso sexual en los Códigos de Trabajo.

5. Tipificación de este delito dentro de las leyes integrales dirigidas a tratar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres o violencias basadas en género.

En el caso de las rutas de acción seguidas por los países centroamericanos, se observa que Honduras optó por criminalizar el acoso sexual, con lo cual se asegura la aplicación de pena de cárcel, sea efectiva o suspendida, así como su cobertura a cualquier ámbito y tipo de relación. En el ámbito de la promulgación de normativa específica se destaca el caso de Costa Rica con la Ley No. 7476 Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia.

Según la OIT, esta línea podría interpretarse también para el caso de Guatemala, El Salvador o Nicaragua, ya que han incorporado referencias a la violencia sexual en el ámbito laboral en las leyes para combatir la violencia contra las mujeres. En el caso panameño, incurrir en acoso sexual se establece como causal de terminación justificada de la relación laboral. En ese sentido, la Ley General de Prevención de Riesgos Laborales en El Salvador (2010) se considera innovadora, debido a que define el acoso sexual como un riesgo psicosocial y establece la responsabilidad que tienen los empleadores en su prevención (OIT, 2013).

En ese marco, se obtiene que 3 de las 6 universidades seleccionadas para el estudio no tienen regulación sobre acoso sexual, aunque existe un marco nacional que fundamentaría el desarrollo de esta normativa. Es importante mencionar que, según Cepal (2016), a partir de los años noventa varios países de América Latina y el Caribe han desarrollado normativas sobre este tipo de violencia sexual. Sin embargo, solamente 6 países contemplan el acoso sexual dentro del sistema educativo, entre los cuales se destacan Costa Rica, Honduras y Panamá.

También, ante ese panorama, resulta oportuno valorar la necesidad de un reglamento específico sobre acoso sexual en las universidades, ya que la atención a este tipo de violencia y discriminación se puede contemplar en marcos normativos más amplios dirigidos a atender y sancionar diferentes tipos de discriminación y de violencia de género: el sexismo, la violación, el abuso sexual, entre otros.

Por ejemplo, la Universidad de El Salvador (UES) adoptó una Política de Equidad de Género en el 2007 (actualizada en 2022), como un instrumento de carácter general y vinculante en el que se definen las acciones concretas para el logro de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esta política, a pesar de identificar problemáticas relativas al acoso sexual3, solamente establece 3 acciones específicas para atender y sancionar el acoso sexual: a) campañas permanentes de prevención, sanción y erradicación del acoso sexual, b) difusión y aplicación de las sanciones establecidas en el Reglamento Disciplinario de la Ley Orgánica y c) un rol más ágil y sin prejuicios patriarcales por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios y Fiscalía General de la UES en el seguimiento de los casos de violación, acoso sexual y todo tipo de violencia de que son víctimas las mujeres universitarias. El marco normativo nacional de esta política es la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, ratificada en el 2011, en la que se establece la obligación de que el Estado, a través de sus instancias, defina y ejecute políticas dirigidas a prevenir y erradicar el acoso sexual (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2011).

Por su parte, Nicaragua cuenta con la Ley 799 Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley Nº 641 del Código Penal, ratificada en el año 2012. Un aspecto importante de esta normativa es la tipificación amplia de la violencia contra las mujeres y la incorporación de la obligatoriedad de denunciar actos de acoso sexual en centros de empleo, educación o de cualquier índole. Adicionalmente, se establecen sanciones con penas de entre 50 y 100 días de multa, para aquellas personas que no denuncien a la Policía Nacional o Ministerio Público actos de acoso sexual que conozcan. Para el caso de Panamá, existe la Ley N° 7 del 14 de febrero de 2018, la cual exige que “todo empleador, institución pública y centro de enseñanza oficial o particular tendrá la responsabilidad de establecer una política interna que prevenga, evite, desaliente y sancione las conductas de hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo” (Art. 6).

Resulta oportuno indicar que en el 2004 se presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa de Panamá denominado “Que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en el trabajo y en la comunidad educativa”. Sin embargo, este fue rechazado. Algunas de las razones manifestadas fueron: que la materia ya se encuentra regulada en otras compilaciones legales vigentes4, que tiene un contenido altamente sexista y que no cuenta con el apoyo de gremios empresariales para los planes que requieren una inversión económica. También en el campus universitario se han llevado a cabo manifestaciones de grupos de estudiantes por “la necesidad urgente de la creación de un protocolo de protección y atención contra el acoso y violencia hacia la mujer por parte de profesores, administrativos u otros estudiantes” (Lara, 2022, parr. 4).

En los países de Guatemala y Honduras, se observa que estos cuentan con leyes que atienden cuestiones más amplias vinculadas con el acoso sexual: Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas del 16 de marzo de 2009; y Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres del 22 de mayo del 2000, respectivamente. Estas leyes enmarcan el reglamento sobre acoso sexual generado, tanto por la Universidad de San Carlos de Guatemala como por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya que ambas cuentan con un reglamento específico sobre la materia.

Como se mencionó en el apartado anterior, uno de los principales hallazgos de esta investigación es que en las universidades estatales más importantes de El Salvador, Nicaragua y Panamá no existen reglamentos específicos contra el acoso sexual. Las universidades públicas que cuentan con normativa específica contra este tipo de violencia son las de Costa Rica, Guatemala y Honduras. Para el caso de Costa Rica es oportuno indicar que todas las universidades públicas del país cuentan con normativa específica sobre acoso sexual.

Definición de acoso sexual según normativa

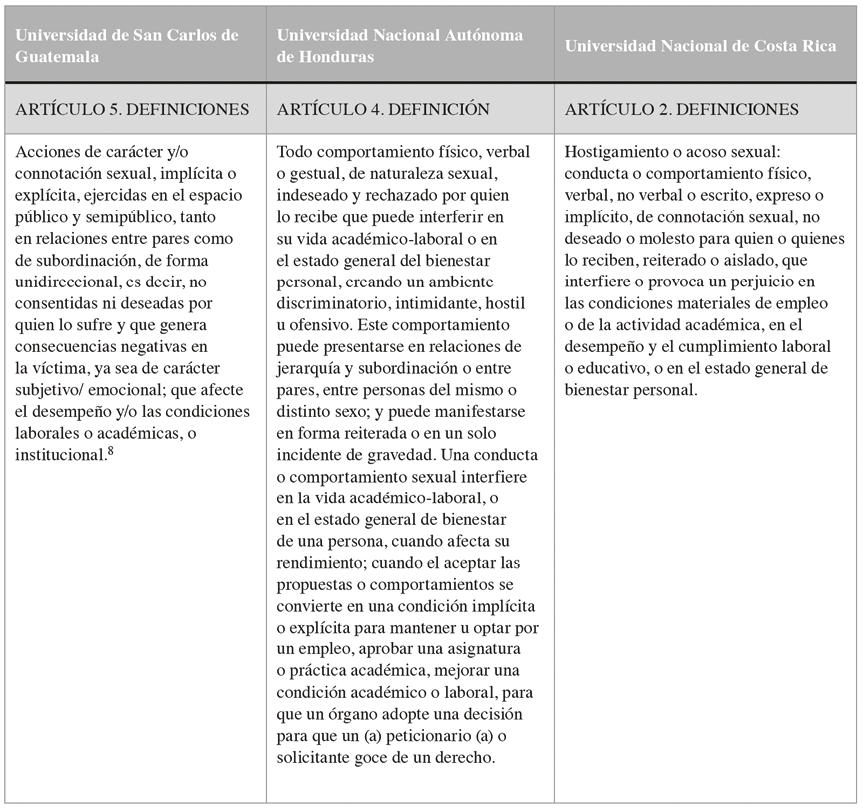

En general, con base en las definiciones incluidas en los reglamentos analizados, el acoso sexual se entiende como aquellas acciones de carácter y connotación sexual —implícita o explícita— que se dan, tanto entre personas pares como subordinadas, no consentidas ni deseadas, que afectan negativamente a las víctimas en múltiples dimensiones. Estas definiciones comparten los siguientes rasgos: el reconocimiento de una connotación sexual implícita y la diversidad de las afectaciones derivadas de una situación de acoso (laborales, académicas, institucionales, entre otras). En la Tabla 2 se pueden leer los artículos específicos completos. Estas definiciones pueden considerarse imprecisas, en tanto no expresan de manera concreta la diferencia con otros tipos de violencia sexual, como la violación y el abuso sexual. En otras palabras, si el acoso sexual se define como las acciones de carácter o connotación sexual implícitas o explícitas no consentidas en esa definición caben en esa definición todos los tipos de violencia sexual.

Tabla 2. Artículos sobre la definición de acoso sexual en los reglamentos de las principales universidades públicas de Guatemala, Honduras y Costa Rica

Fuente: Elaboración propia. La información se obtiene de los reglamentos específicos de cada universidad: Para la prevención, detección, atención, sanción y erradicación del acoso sexual en la Universidad de San Carlos de Guatemala; Reglamento Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual en la UNAH; Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en la Universidad Nacional.

El reglamento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras refiere de manera explícita a “relaciones entre personas del mismo o distinto sexo” (Art. 4). Este reconocimiento nominal es relevante en tanto expresa un sentido de inclusión de poblaciones sexualmente diversas en la normativa. También, se destaca que esta institución incluye las conductas verbales y gestuales con connotaciones sexuales como manifestaciones de acoso sexual. En ese sentido, cabe subrayar que la definición de hostigamiento aportada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, se refiere a acciones (en general) ejercidas en el espacio público o semipúblico, este último como alusión a espacios de confluencia de fuerzas de las esferas pública y privada en el ámbito universitarios (Kanashiro y Cuevas-Calderón, 2017).

Resulta oportuno aclarar que, aunque en el reglamento de la Universidad de San Carlos de Guatemala no se hace explícita una definición del acoso sexual, es decir, esta normativa no contiene un artículo que defina el objeto o ámbito de reglamentación, es posible inferir del apartado “Considerando que se entiende como una grave transgresión a los Derechos Humanos porque violenta la integridad física, psicológica, sexual y económica de las víctimas” ; así como derivar del artículo 5 “Conductas prohibidas relacionadas al acoso sexual”, una posible conceptualización con base en la tipificación de las conductas asociadas. Sin embargo, en atención a la metodología establecida en el artículo, esto no corresponde con el propósito de la investigación.

La Universidad Nacional de Costa Rica incluye conductas manifestadas de forma escrita en la categorización expuesta. Otro elemento a destacar es la caracterización del ambiente producido por este tipo de violencia, el cual la UNAH describe como discriminatorio, intimidante, hostil y ofensivo. Este aspecto permite ilustrar la exhaustividad de la definición de hostigamiento aportada por la universidad pública de Honduras. Es importante indicar que la normativa vigente se refiere a hostigamiento o acoso sexual como sinónimos, este tratamiento nominal se fundamenta en que en el idioma inglés no hay diferenciación entre estos dos términos, ya que se utiliza la etiqueta sexual harassment para referirse a ambos fenómenos (Frías, 2020).

Las definiciones aportadas del fenómeno del acoso sexual no son abordadas desde una perspectiva de género, al menos no en su conceptualización formal5. Esto es importante porque el establecimiento de una noción de acoso expresada con perspectiva de género aportaría a la superación de concepciones heterosexistas del fenómeno, es decir, una comprensión más precisa de este tipo de violencia sexual derivaría en una normativa más efectiva con líneas de acción más claros.

En ese sentido, se destaca lo planteado por Fernández (2022) respecto a que “un entendimiento de este tipo permitiría asumir los problemas de asimetría que se presentan entre la víctima y el victimario en los casos de violencia de género” (p. 2). Considerando la definición sobre acoso sexual con perspectiva de género de Berdahl (2007), anteriormente citado, se infiere que en el marco normativo específico generado en las principales universidades públicas de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, predomina la ideología del garantismo, en tanto la problemática social abordada no se reconstruye con base en la crítica al androcentrismo característico del discurso normativo, sino que se anteponen los elementos legales formales y la comprobación procesal. Otro aspecto importante es la existencia o definición de reglas y procedimientos lo suficientemente claros como para hacer efectivos los derechos consagrados en el marco normativo internacional, los cuales, deben ofrecer protección a las personas que denuncien actos de acoso sexual.

Dado que la principal crítica al derecho liberal se centra en los problemas de legitimación de las decisiones, es decir, se cuestiona la relación establecida entre la legitimidad y el principio de legalidad. Se constata que predomina la lógica del formalismo jurídico basado en normas abstractas, consideradas neutrales y apolíticas. En ese sentido, reglamentos con un componente feminista en sus planteamientos apelarían a la complejidad de la problemática y a una conceptualización del fenómeno que tome en cuenta las relaciones asimétricas que existen entre las personas involucradas en una situación de acoso sexual. En este caso, el garantismo se vincula con el establecimiento de límites a las autoridades correspondientes y la centralidad de los mecanismos para evitar el menoscabo de los derechos fundamentales de las personas involucradas en un procedimiento sancionador (Rojas, 2009).

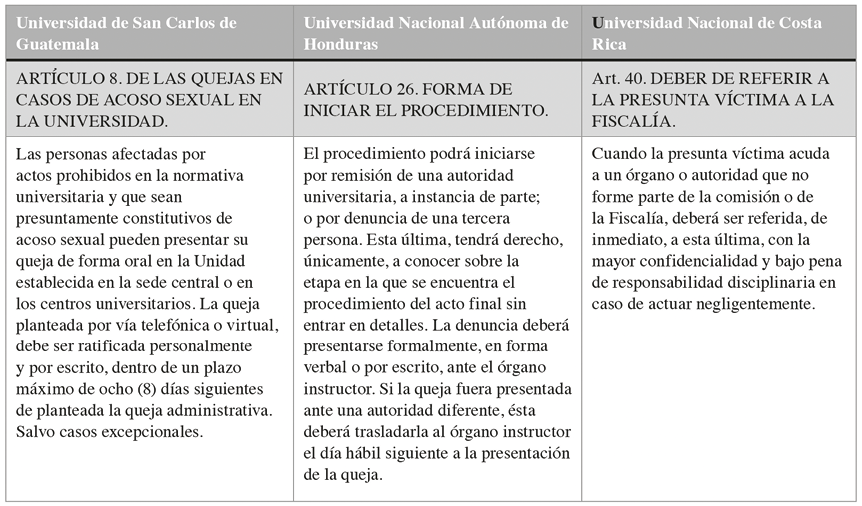

Elevación, ratificación de la denuncia y prescripción

En las condiciones para la elevación y ratificación de las denuncias presentadas, la prescripción y los actores (individuales o colectivos) involucrados en los procesos, cabe destacar que en todos los casos se identifica la existencia de una instancia específica con la posibilidad de atender las denuncias de hostigamiento o acoso sexual. En la Tabla 3 se pueden observar los artículos específicos completos. Por ejemplo, la USAC establece la obligación de todas las instancias que reciban una denuncia de remitir al Instituto Universitario de la Mujer (IUMUSAC), el cual es el ente rector de políticas y acciones universitarias a favor del desarrollo de las mujeres y la equidad de género en la educación superior (IUMUSAC, 2023); con el fin de iniciar el procedimiento formal6. También se crea la Comisión Universitaria sobre Acoso Sexual, órgano resolutivo, colegiado, independiente y sin jerarquía encargado de resolver los casos de acoso sexual sometidos a su competencia y sancionar a las personas responsables.

Por su parte, la UNAH cuenta con la Unidad de Casos de Acoso Sexual, la cual constituye una instancia especializada del Comisionado Universitario (órgano instructor) para recibir e investigar las denuncias relacionadas con el tema, asesorar e informar a las denunciantes y víctimas de acoso sexual sobre sus derechos y obligaciones, y resolver la denuncia presentada sobre la comisión o no de acoso sexual, así como emitir las recomendaciones sobre las sanciones disciplinarias aplicables en cada caso7 (Art. 11 Reglamento Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual en la UNAH).

La Universidad Nacional de Costa Rica establece la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual, una instancia con competencia exclusiva para asesorar y recibir denuncias sobre hostigamiento sexual, conformada por personas profesionales especialistas en violencia y hostigamiento sexual que trabajan desde una perspectiva de género sensitiva. Resulta oportuno subrayar que la Fiscalía define el hostigamiento sexual como “una forma de discriminación en razón de sexo y una expresión de violencia de género” (Universidad Nacional, 2024). Este aspecto es relevante porque permitiría trascender la visión heterosexista del fenómeno. También es útil destacar que la UNA en su reglamento establece una pena de responsabilidad disciplinaria en caso de actuar negligentemente respecto a referir a la presunta víctima a la Fiscalía.

Tabla 3. Artículos sobre la elevación de la denuncia en los reglamentos de las principales universidades públicas de Guatemala, Honduras y Costa Rica

Fuente: Elaboración propia. La información se obtiene de los reglamentos de las universidades: Reglamento para la prevención, detección, atención, sanción y erradicación del acoso sexual en la Universidad de San Carlos de Guatemala; Reglamento Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual en la UNAH; Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en la Universidad Nacional.

En lo concerniente a la elevación de la denuncia, se identifican dos aspectos relevantes. Primero, la celeridad de los plazos dados, tanto para que la persona denunciante presente y ratifique de manera formal la denuncia, así como para que la institución traslade en el menor tiempo posible el caso a la instancia responsable dentro de la universidad. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, el traslado de la denuncia a los órganos competentes puede tardar hasta 8 días hábiles8; en la UNAH, un día hábil; y en la UNA se debe remitir inmediatamente al órgano competente, en este caso, la Fiscalía. Segundo, la cantidad de órganos o instancias universitarias (actores) involucradas, a los que se les permite tomar o recibir una denuncia de acoso sexual. En el caso de la UNAH, el procedimiento podría comenzar a través de una remisión de una autoridad universitaria. En USAC, tienen competencia para conocer las faltas de acoso sexual, tanto el IUMUSAC como los consejos directivos, centros regionales y centros universitarios. En la UNA, únicamente la Fiscalía es el órgano competente para establecer el procedimiento para la atención oportuna de reclamos que requieran un tratamiento especial. La apertura en la cantidad de instancias validadas podría, eventualmente, establecer conflictos de interés entre las partes involucradas y entorpecer el procedimiento o, incluso, detenerlo.

En ese escenario, se considera poco probable que todas las autoridades tengan la formación, experiencia o capacitación psicológica y con perspectiva de género, para atender correctamente, en términos legales y psicológicos, a una persona denunciante de acoso sexual. Sin embargo, se destaca la existencia en la normativa vigente de una instancia específica para atender los casos de acoso sexual con una perspectiva de género, lo cual resulta un aspecto relevante en términos de avance en la comprensión de la problemática y sus implicaciones en el ámbito universitario.

Es importante referirse a la prescripción como un elemento que denota el alcance de la normativa vigente respecto a la violencia ejercida, principalmente, contra las mujeres, en tanto existe suficiente evidencia empírica que indica que esta es una problemática que afecta de manera desproporcionada —aunque no exclusiva— a las mujeres (Garzón, 2022). En ese marco, numerosos estudios (Echeverría Echeverría et al., 2018; Caballero Badillo, 2003; Quintero Solís, 2020; Hernández Herrera et al., 2015) señalan que el acoso sexual es el tipo de violencia sexual más frecuente en las instituciones de educación superior.

En la Universidad de San Carlos en Guatemala no se establece un plazo máximo para la presentación de denuncias, aunque se define un plazo de 8 días para ratificar personalmente y por escrito las denuncias realizadas por teléfono o de manera virtual. En estos casos, la normativa nacional vigente que enmarca el reglamento regula la figura de la prescripción. Por su parte, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se define, para el caso de personas estudiantes, un periodo de 2 meses después de finalizado el ciclo académico en el que las personas alegan haber sido víctimas de acoso. Para los demás casos, este plazo se contempla desde el último acto constitutivo de acoso sexual. Este es el lapso más corto que se establece en la normativa universitaria, en comparación con lo establecido reglamentariamente en la Universidad Nacional de Costa Rica, ya que esta instancia de educación superior define un plazo de 2 años, a partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de que cesó la causa justificada que impidió denunciar. Es importante indicar que, por reforma del artículo 1 de la Ley 10029 del 6 de octubre de 2021, este plazo se amplía a 8 años y se computa a partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar.

La prescripción es relevante porque, para la interposición de una denuncia a las instancias correspondientes, las personas víctimas deben superar primero múltiples barreras emocionales como la autoculpabilidad, el temor a ser despedidas, las represalias indirectas del denunciado, la exposición y señalización pública negativa en los ámbitos educativo, laboral, personal y familiar (Bondestam y Lundqvist, 2020).

La reducción en este plazo disminuye las posibilidades de recibir denuncias efectivas de las víctimas. Según Garzón (2022), “la prescripción de los delitos sexuales constituye una manifestación más de la violencia contra las mujeres, ya que esta debe ser imprescriptible, debido a que la variable tiempo no elimina las consecuencias derivadas de este tipo de violencia” (p. 2).

La aplicabilidad de la prescripción, entendida como la imposibilidad de iniciar un proceso de denuncia por el simple transcurso del tiempo, expresa el nivel de avance de la normativa respecto, principalmente, a las posibilidades y capacidades de denuncia de los actos de violencia sexual que viven, principalmente, las mujeres.

Derechos de las víctimas

Los principales derechos de las personas agredidas o víctimas son: derecho a la no revictimización y principio de protección, los llamados de forma genérica “derechos de las partes”, derechos de las víctimas, derecho a la declaración sin la presencia de la persona denunciada y otros. El principio de no revictimización responde a que un hecho delictivo supera el plano jurídico y se requiere necesariamente una atención de secuelas de forma interdisciplinaria que involucre a todas las personas funcionarias que intervienen del proceso (Smith y Álvarez, 2007). La Declaración de Naciones Unidas de 1985 define víctima como “las personas naturales o jurídicas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal nacional” (Organización de las Naciones Unidas, 1985). Por esto, se requiere de un compromiso institucional para no atender únicamente la problemática de la víctima sino también a la persona funcionaria que asume y gestiona las denuncias y los procedimientos.

El derecho a la no revictimización no se identifica en la USAC de Guatemala; en la UNAH se presenta como derecho a la no revictimización y en la UNA como derecho a la protección, que establece dimensiones más específicas de protección como la física, emocional, psicológica y sexual. En la UNA se establecen medidas y acciones afirmativas en caso de presentar sospechas de esta conducta, específicamente, las medidas cautelares o de protección que sean necesarias. En la UNAH, se indica que no se deberá indagar el comportamiento sexual anterior de las víctimas como pruebas del proceso de investigación.

De esta forma, se establecen, en ambos casos, acciones afirmativas, pero de diferente impacto y efectividad en el proceso. Adicionalmente, es importante subrayar que la UNA establece el principio “pro-víctima” como regla de interpretación de estas normas procedimentales (artículo 18), con el cual se favorece a la víctima al eliminar la necesidad de ratificación y al considerar en todo momento como válida y legítima su declaración de denuncia de acoso sexual. De nuevo, el vacío respecto a estos principios en el reglamento de la Universidad de San Carlos en Guatemala podría considerarse un caso de discriminación jurídica.

Existe una serie de derechos que comparten ambas partes (persona denunciada y víctima) como el derecho a ser notificada, la confidencialidad de los nombres, ofrecer pruebas, ser asesorada por una persona abogada y consultar el expediente. Estos derechos se identifican únicamente en la normativa vigente en la UNA y la UNAH. En esa línea, la UNA destaca por el establecimiento de dos derechos determinantes para la garantía de los derechos humanos de las partes: el derecho a estar acompañado por una persona sindical, gremial o defensora estudiantil, incluso, una persona de confianza, que le asista emocional o psicológicamente; y la garantía de asistencia técnica para el acceso al procedimiento establecido, en caso de personas con alguna condición de discapacidad. Este último derecho caracteriza una reglamentación fundada en la interseccionalidad entre género y discapacidad, cuestión importante para hacer efectivos los derechos de las personas en condición de discapacidad que sufren algún tipo de violencia sexual.

En lo referente a los derechos de las víctimas, la Universidad Nacional de Costa Rica es la única institución de educación superior en Centroamérica que establece en su reglamento especial sobre acoso sexual un artículo sobre estos. De esta forma, se definen detalles particulares que protegen la integridad de la víctima, como la posibilidad de ofrecer la denuncia de forma verbal o escrita o por medio de su representante legal. La existencia de un artículo concreto sobre este tema denota la relevancia dada a las presuntas víctimas de acoso u hostigamiento en el abordaje de los casos o denuncias presentadas.

En el reglamento UNA también se estipula que no se deben considerar en el procedimiento universitario de denuncia de hostigamiento o acoso sexual los antecedentes sexuales de las víctimas. Este aspecto está incluido en el artículo 19 del reglamento de la UNAH. De la misma manera, se reiteran los derechos de las personas con discapacidad a contar con apoyo y asistencia especial, así como la asistencia psicológica durante el proceso y resolución.

Un derecho determinante para que esta normativa especial en contra del acoso sexual tenga efectividad en la recepción y procesamiento de las denuncias, es el derecho a la declaración sin la presencia de la persona denunciada. Lo anterior, debido a que el encaramiento puede ser el aspecto determinante de la decisión de no denunciar, por los aspectos emocionales y psicológicos que intervienen durante y después de un acto de acoso sexual. En esa línea, se admite que las diferentes formas de acoso sexual tienen impactos también diferenciados y que no es lo mismo el acoso reiterado y persistente a un evento de acoso puntual. Este derecho únicamente se encuentra presente en la normativa de la UNA y UNAH, sin embargo, existe una diferencia sustancial entre estos dos reglamentos. La UNAH establece este derecho previo a la presentación de un dictamen técnico que establezca que la presunta víctima no se encuentra en condiciones de confrontarse con la persona denunciada, a diferencia de la UNA en Costa Rica, que establece el derecho por única solicitud de la víctima. Esta condición refleja una visión garantista de la norma en el caso de Honduras y una perspectiva de género y pro-víctima en la normativa vigente en la UNA.

La reglamentación de la UNA estipula tres artículos adicionales que establecen derechos y protección para las víctimas. El artículo 10 dispone la garantía de protección laboral, que impide que se despida a la víctima durante el proceso. El artículo 11 establece la garantía de no sufrir menoscabo o perjuicio personal para la víctima o testigos, en instancias laborales o de estudios. Además, se establece una acción afirmativa de medidas correspondiente en caso de que lo anterior suceda. El artículo 21 establece el derecho a la igualdad para que los órganos competentes deben allanar obstáculos que impidan la igualdad procesal, como la posición jerárquica, laboral, de estudio, género, generacional y otras. En todo momento, deben garantizar a la parte o las partes con menor poder social la oportunidad real de autodeterminarse, expresarse y validar sus derechos. Estos artículos reflejan una perspectiva de género consciente de la realidad social desigual entre hombres y mujeres.

Conclusiones y recomendaciones

La existencia de normativa específica referida al acoso sexual en 3 de las 6 principales universidades públicas de la región centroamericana constituye un avance en el tratamiento de la violencia de género en el ámbito universitario, no solamente en función de los procedimientos disciplinarios establecidos y el diseño institucional implementado para su atención, sino también en cuanto al entendimiento y las prácticas de la comunidad universitaria frente a la problemática del acoso sexual. Sin embargo, resulta imperativo tomar en cuenta en la valoración de estos avances que atañen al tratamiento del acoso sexual, la ausencia de reglamentación específica en las universidades públicas de El Salvador, Nicaragua y Panamá.

Dado que en la normativa el acoso sexual no se define con base en una perspectiva de género9 que admita la relevancia e incidencia de la variable sexo en el ejercicio de poder implícito en este tipo de conductas, se infiere que predomina un modelo garantista que no implica una reconceptualización de la problemática entendida en su dimensión de realidad social (múltiple y compleja). Este modelo tampoco toma en cuenta la asimetría entre la víctima y el victimario en los casos de violencia de género, tipología a la que pertenece el acoso sexual; a pesar de que estos problemas sociales van más allá del establecimiento de una relación laboral o académica jerárquica, ya que responden a un contexto que de forma general estratifica a partir del sexo (Berdahl, 2007).

Respecto a las condiciones para la elevación y ratificación de las denuncias presentadas, la prescripción y los actores (individuales o colectivos) involucrados en los procesos, cabe destacar que en todos los casos se identifica la existencia de una instancia específica con la posibilidad de atender las denuncias de acoso sexual. En lo concerniente a la elevación de la denuncia, se identifican dos aspectos relevantes en la comparación de los reglamentos. Primero, la celeridad de los plazos dados, tanto para que la persona denunciante presente y ratifique de manera formal la denuncia como para que la institución traslade en el menor tiempo posible el caso a la instancia responsable dentro de la universidad: máximo 8 días hábiles. Segundo, la cantidad de actores (órganos e instancias universitarias) a los que se les permite tomar o recibir una denuncia de acoso sexual. En esa línea, la apertura en la cantidad de instancias validadas podría, eventualmente, establecer conflictos de interés entre las partes involucradas y entorpecer el procedimiento o, incluso, detenerlo.

La Universidad Nacional de Costa Rica establece el plazo más extenso, el cual por la reforma hecha a la Ley 7476 (3 de febrero de 1995) Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia en 2021, se amplía a 8 años. En ese sentido, cabe subrayar que una reducción en los plazos de prescripción disminuye las posibilidades de recibir denuncias efectivas de acoso sexual por parte de las víctimas.

Con base en los hallazgos relacionados con los derechos de las partes, se concluye que la normativa vigente en la Universidad Nacional de Costa Rica es un ejemplo de normativa fundada en la interseccionalidad, en este caso entre género y discapacidad. Este constituye un avance importante respecto al acceso a la justicia de personas con discapacidad que sufren algún tipo de violencia sexual, ya que no es un elemento recurrente en la normativa vigente.

En ese sentido, también se destaca el establecimiento de los derechos de las víctimas, el derecho a la declaración sin la presencia de la persona denunciada y otros derechos: garantía de protección laboral, igualdad procesal, entre otros. Estos constituyen lineamientos que procuran garantizar a las partes con menor poder social, la oportunidad real de autodeterminarse, expresarse y validar sus derechos, es decir, denotan la atención de los problemas de asimetría entre la víctima y el victimario en los casos de violencia de género. Puede que estos avances sean significativos en términos jurídicos, sin embargo, la situación de las mujeres está lejos de garantizar respeto y derechos plenos (Badilla, 1996).

Por lo anterior, es necesario desarrollar normativa pertinente y específica, con perspectiva de género, que atienda las particularidades de cada institución en el contexto de la educación superior centroamericana, pero que no omita el carácter estructural del problema de la violencia en la lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito universitario.

Es necesario aumentar el tiempo para la prescripción de la causa legal por acoso sexual, incluso, valorar la posibilidad de eliminar la prescripción. Además, se recomienda transversalizar una perspectiva de género, inclusiva e interseccional, en la redacción de los reglamentos, tanto en el procedimiento como en los principios de interpretación de la norma, así como establecer un plan de prevención del fenómeno por medio de campañas informativas de la normativa, capacitaciones y talleres sobre cómo denunciar y la relevancia de hacerlo.

Referencias

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (8 de abril de 2011). Decreto Nº 645. Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_d645_slv.pdf

Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” y ONU Mujeres (2019). Estudio exploratorio sobre el acoso sexual en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Evidencias para la toma de decisiones. Serviprensa S.A.

Badilla Gómez, A. E. (1996). La discriminación de género en la legislación centroamericana. Estudios básicos de derechos humanos, 251-278.

Barrere, M. (1992). Feminismo y garantismo: ¿Una teoría del derecho feminista? Anuario de Filosofía del Derecho, 9, 75-90. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=142232

Berdahl, J. (2007). Harassment Based on Sex: Protecting Social Status in the Context of Gender Hierarchy. Academy of Management Review, 32(2), 641-658.

Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. The Free Press Publishers.

Bondestam, F. y Lundqvis, M. (2020). Sexual harassment in higher education–a systematic review. European Journal of Higher Education, 10(4), 397-419. https://doi.org/10.1080/21568235.2020.1729833

Caballero Badillo, C. (2003). El acoso sexual en el medio laboral y académico Universidad de Salamanca. https://portalcienciaytecnologia.jcyl.es/documentos/5ddd0fc32999523f2c5b1f19

Campos, A. (2008). Aportaciones iusfeministas a la revisión crítica del Derecho y a la experiencia jurídica [Ponencia] Mujeres y Derecho: Pasado y presente. I Congreso multidisciplinar de la sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Carvajal, Z., Ulate, C. y Delvó, P. (2022). Prevalencia, manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual en la población estudiantil de la Universidad Nacional de Costa Rica. En Arroyo, Roxana (coord.), Prevalencia, manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual en universidades (pp. 39-63). Editorial IAEN. https://editorial.iaen.edu.ec/wp-content/uploads/sites/12/2023/03/Prevalencia-manifestaciones-y-efectos-del-hostigamiento-sexual-en-universidades.pdf

Comisión Económica para América Latina (25 de noviembre de 2016). El acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo permanece invisible en América Latina y el Caribe, alerta la CEPAL. Asuntos de género. https://www.cepal.org/es/noticias/acoso-sexual-ambitos-laboral-educativo-permanece-invisible-america-latina-caribe-alerta-la

Cornell, D. (1995). What is Ethical Feminism?. En Benhabib, S., Butler, J., Cornell, D., Fraser, N. y Nicholson, L. Feminism Contentions. A Philosophical Exchange (pp. 75-106). Routledge.

Cuando el acosador está cerca. El acoso sexual en los campus de la UNAH es frecuente. (4 de diciembre de 2023). Alta Voz. https://enaltavoz.com/cuando-el-acosador-esta-cerca-el-acoso-sexual-en-los-campus-de-la-unah-es-frecuente/

Echeverría Echeverría, R., Paredes Guerrero, L., Evia, N. M., Carrillo, C. D., Kantún, M. D., Batún, J. L., Quintal López, R., Echeverría Echeverría, R., Paredes Guerrero, L., Evia, N. M., Carrillo, C. D., Kantún, M. D., Batún, J. L. y Quintal López, R. (2018). Caracterización del hostigamiento y acoso sexual, denuncia y atención recibida por estudiantes universitarios mexicanos. Revista de psicología (Santiago), 27(2), 49-60. https://doi.org/10.5354/0719-0581.2019.52307

Escalera, L. A. y Amador, S. (2021). Conocimiento de las acciones de prevención y denuncia del acoso sexual entre estudiantes de trabajo social de una institución de educación superior en México. Ciencia y Sociedad, 46(1), 9-22. https://doi.org/10.22206/cys.2021.v46i1.pp9-22

Fernández Cruz, J. (2022). Los protocolos universitarios contra el acoso, la violencia y la discriminación: una tensión entre feminismo y bienestarismo. Revista chilena de derecho, 49(1), 1-25. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372022000100002&lng=es&tlng=es.

Flores-Bernal, R. (2019). Políticas de educación superior sobre acoso sexual en Chile. Educación y Educadores, 22(3), 343-358. https://doi.org/10.5294/edu.2019.22.3.1

Frías, S. (2020). Hostigamiento y acoso sexual. El caso de una institución de procuración de justicia. Estudios Sociológicos, 38(112), 103-139. http://dx.doi.org/10.24201/es.2020v38n112.1745

García, M. (1995). La eficacia simbólica del derecho. Examen de situaciones colombianas. Ediciones Uniandes.

Garzón, V. (2022). La prescripción de los delitos sexuales: otra manifestación más de la violencia contra las mujeres en México. Una mirada desde el derecho de acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Hernández Herrera, C. A., Jiménez García, M. y Guadarrama Tapia, E. (2015). La percepción del hostigamiento y acoso sexual en mujeres estudiantes en dos instituciones de educación superior. Revista de la Educación Superior, 44(176), 63-82. https://doi.org/10.1016/j.resu.2015.12.004

Herrera, V. (23 de setiembre de 2023). Denuncia por acoso sexual a docente de UNAH-VS destapa falencias para atender casos. ContraCorriente. Periodico en línea. https://contracorriente.red/2023/09/23/denuncia-por-acoso-sexual-a-docente-de-unah-vs-destapa-falencias-para-atender-casos/

IUMUSAC (2023). ¿Quiénes somos? Instituto Universitario de la Mujer, Universidad de San Carlos de Guatemala. https://iumusac.usac.edu.gt/?page_id=723

Kairys, D. (1998). The Politics of Law: A Progressive Critique. Basic Books

Kanashiro, L. y Cuevas-Calderón, E. (2017). El espacio semipúblico. Seguridad y Centros comerciales en Lima Metropolitana. Lienzo, (38), 73-90.

Lara, K. (19 de marzo de 2022,). Impulsan protocolo contra el acoso sexual en la Universidad de Panamá. Panamá América. https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/impulsan-protocolo-contra-el-acoso-sexual-en-la-universidad-de-panama-1203918

Ley 7476 de 1995. Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia. 3 de marzo de 1995. D.O. N.º 45.

Ley 38 de 2001. Que reforma y adiciona articulos al Código penal y judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, deroga articulos de la ley 27 de 1995 y dicta otras disposiciones. 23 de julio de 2001. D.O. N.º 24350.

Ley N° 7 de 2018. Que adopta medidas para prevenir, prohibir, y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones. 15 de febrero de 2018. D.O. N.º 28465-A. Panamá.

Ley No. 779 de 2014. Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley no. 641, “Código Penal”, con sus reformas incorporadas. 30 de enero del 2014. D.O No.19.

Mayén L. A., Santos Bocaletti, K. y Ortiz Barrios, M. (2020). Propuesta Reglamento para la prevención, sanción y erradicación del acoso sexual en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Nussbaum, M. (2022). Ciudadelas de la soberbia. Agresión sexual, responsabilización y reconciliación. Ediciones Paidós.

Olaya-Martínez, A. (2020). Rutas contra el silencio: análisis de los mecanismos para el manejo y prevención del acoso sexual al interior de la Universidad de Antioquia (Colombia). El Ágora USB, 20(1), 142-156. https://doi.org/10.21500/16578031.4137

ONU Mujeres (2011). El acoso sexual como discriminación. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. https://www.endvawnow.org/es/articles/506-el-acoso-sexual-como-discriminacin.html

Organización de las Naciones Unidas (1985). Sobre los Principios Fundamentales de Justicia y de Asistencia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse

Organización Internacional del Trabajo. (2013). El hostigamiento o acoso sexual. Género, salud y seguridad en el trabajo. Hoja informativa 4. Equipo Técnico de Trabajo Decente de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. https://www.ilo.org/sanjose/publicaciones/WCMS_227404/lang--es/index.htm

Pachón-Montañéz, N. V. (2019). ¿Protocolos de atención o rutas de acción?: Una respuesta integral al acoso sexual en las universidades desde los mecanismos de protección institucional. Foro por la vida, 3(10), 115-130.

Quintero, S. (2020). El acoso y hostigamiento sexual escolar, necesidad de su regulación en las universidades. La ventana. Revista de Estudios de Género, 6(51), 245-271. https://doi.org/10.32870/lv.v6i51.7083

Reglamento Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2011). Diario Oficial La Gaceta de la República de Honduras. No. 32,775. (17 de marzo, 2012).

Reglamento para la prevención, sanción y erradicación del acoso sexual en la Universidad de San Carlos de Guatemala. (30 de noviembre de 2020). Acta 46-2020 del Consejo Superior Universitario, sesión extraordinaria, Universidad San Carlos de Guatemala. https://www.usac.edu.gt/adminwww/actas_csu/ACTA_No._46-2020.pdf

Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional. (01 de junio de 2022). UNA-GACETA N.° 08-2022.

Rojas, J. G. (2009). El Garantismo en el marco del derecho administrativo sancionado. EL ÁGORA USB, 9(2), 373-389.

Sachs, A. y Wilson, J. (1978). Sexism and the Law: A Study of Male Beliefs and Judicial Bias. Oxford.

Scott, J. (1998). El ciudadano paradójico: feministas francesas y derechos humanos. (C, Pratt., M, Bourdé, Trad.,). Albin Michel.

Segato, R. (2021). Las estructuras elementales de la violencia. Prometeo Libros.

Smith Bonilla, B. y Alvarez Morales, M. (2007). Revictimización un fenómeno invisibilizado en las instituciones. Medicina Legal de Costa Rica, 24(1), 65-100. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152007000100004&lng=en&tlng=es.

Universidad de El Salvador (2022). Política para la equidad de género de la Universidad de El Salvador. https://genero.ues.edu.sv/politica-de-equidad-de-genero-de-la-ues/

Universidad Nacional (2024). Misión y Visión Fiscalía contra el hostigamiento sexual. https://www.fiscalia.una.ac.cr/index.php/es/quienes-somos/mision-y-vision

Varela, H. (2020). Las universidades frente a la violencia de género. El alcance limitado de los mecanismos formales. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 65(238), 49-80. https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.238.68301

1 Este artículo es un esfuerzo investigativo independiente de la persona autora, no es producto de un proyecto de investigación institucional ni es resultado de una tesis de pregrado, maestría o doctorado.

2 Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

3 Por ejemplo, que el 50% de la muestra de mujeres entrevistadas conocen de casos de acoso sexual y que, en su mayoría, estos casos son de “profesor a estudiante”.

4 Respecto a la regulación vigente referida por las personas diputadas, se destaca la Ley 38 del 10 de julio de 2001, que reforma y adiciona artículos al Código penal y judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, deroga articulos de la Ley 27 de 1995 y dicta otras disposiciones, en la que se tipifica como delito el acoso sexual.

5 En este caso, se identifican y analizan únicamente los artículos en los que se define de manera explícita el objeto de reglamentación, es decir, no se infieren conceptualizaciones de otros capítulos de los reglamentos, justamente porque la claridad conceptual es un elemento indispensable para la atención integral del acoso sexual.

6 En caso de que la denuncia se presente en un centro universitario distinto al Campus Central se debe dirigir al Consejo Directivo.

7 En los centros universitarios regionales, la persona directora del centro recibe la denuncia y la remite a oficina central del Comisionado Universitario para su respectivo trámite.

8 En la propuesta de reglamento planteada, el plazo para la elevación de la denuncia era de máximo 3 días hábiles.

9 Con el propósito de orientar una correcta interpretación de lo concluido, es pertinente aclarar que —tal como se indica en el apartado metodológico— esta valoración se hace con base en el artículo de definición del objeto de cada reglamento, es decir, no se valoran en ese sentido los reglamentos en su totalidad.